本报记者 梁有福 赵小霞

六、监测分析技术应用研究。石窟寺监测基础理论框架和描述体系。开展不同类别重要文物的石窟寺本体保存状态信息的典型特征研究,研究与保存状态典型特征的微小变化有显性关联的物理化学参量及其关联关系模型;面向石窟寺保存状态量化评估需求,研究建立文物本体保存状态的量化表征模型;开展集石窟寺文物本体、环境、地质环境的一体化关联监测;开展大数据环境下建筑遗产监测指标与基础框架平台融合集成的关键技术研究。在此基础上,形成文物本体、环境、地质关联一体的监测基础理论框架和描述体系。

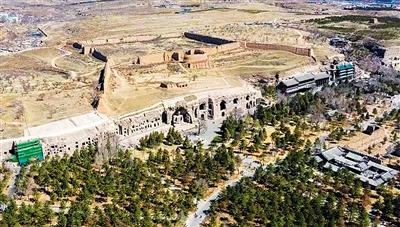

石窟寺本体与环境、地质关联监测。针对石窟寺不同类型文物本体、周围环境、地质关联长期监测,本体监测包括:①结构失稳病害(裂隙、危岩体、破碎带等)监测,监测指标为沉降、倾斜和开裂变化等,了解结构失稳病害的变化特征。②风化病害(片状、粉状、板状、条带状)监测,以长期、定期观察和手持无损仪器检测为主,监测指标为形貌、力学、化学成分等,了解风化病害(程度、深度)的变化特征。③污染病害(粉尘、苔藓等微生物)监测,开展污染输入源调查。④石窟保护效果评价,根据监测数据开展石窟保护工程效果评价;环境监测包括窟外环境监测和窟内微环境监测,监测内容为气象指标(气温、湿度、降水、风力、风向等)和空气质量监测;研究对文物本体的形状、颜色、材质、结构、病害等信息变化的数字化感知适用性技术,以及变化信息的低功耗高可靠传输技术,研发无损、高耐候性、高稳定性、小型化、易维护的文物长期监测专用装备和系统。

不可移动石窟文物最佳保存环境模型与监测预警系统开发与应用。基于多种数据源的多期、高精度文化遗产数据的研究分析建立不可移动石窟最佳保存环境模型,并通过信息化手段,结合传感器及物联网技术,建立重点文物的监测预警系统平台,实现对文化遗产保护区域微观和宏观的全方位监测,结合监测数据的积累与分析进行实时预警,使监测预警工作服务于遗产的保护和传承。

七、数字化保护及应用研究。石窟寺数据库的建立。全面推进石窟寺文物保护、利用、管理、研究信息化整合共享工作,建设山西省石窟寺文物大数据库平台。

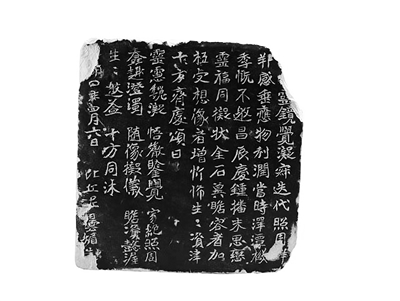

高保真数字化理论与关键技术研究。研究三维激光扫描、非量测相机等设备建筑遗产高精几何数据采集的工程方案、技术流程;研究传统测量、遥感、三维激光扫描及摄影测量等多种数据源融合的技术方法,解决多源数据整体配准(有标靶与无标靶)在大数据条件下的快速配准及融合关键技术问题。针对不同类型石窟寺及石刻文物在空间尺度、几何形状、结构材质等方面的区别,重点研究对石窟在宏观、中观、微观的不同空间尺度下的,针对复杂形体、特殊材质、内部结构等特殊状态下的数字化采集适用性技术,研发便利、快速、全方位、高保真的文物信息数字化采集专用装备和文物数字化信息高效处理技术系统,实现石窟数据快速精确的高保真数字化采集。

数字化信息永久存储管理研究。数字化信息包括了容量巨大的图像、视频、三维模型等多媒体信息,以及与之相关联的数量巨大的参数化的连续感知监测信息,因此需要开展海量多模态文物信息的时空关系表达模型研究,建立包括石窟本体的高精度现状信息、历史变化信息和周边环境信息等的一体化数据模型。在此基础上结合时间序列数据库等新技术,构建石窟寺数字化信息的可持久存储体系架构,实现对海量石窟寺数字化信息的高效存储和查询管理。

石窟寺数字化标准研究。石窟寺文物数字化领域目前技术标准规范尚不完备,各单位按照不同的标准开展工作难免会导致技术层面的混乱,使所获成果很难得以统一、高效、优质的利用。在实验室工作中,将与各方合作共同研究全面系统的文物数字化采集流程、规范及标准,以及石窟寺文物数字化资源的存储规范、接口标准。

石窟寺可视化技术与与活化展示利用。在大数据支撑下,研究构建石窟寺文物精细三维模型及场景的全方位立体的展示、实体展览和虚拟展览之间的无缝集成、人机体验互动化的新技术。开发基于移动APP或Web文物应用系统,实现网络或移动端的虚拟数字博物馆展示以及个性化的虚拟旅游。研究基于GPU硬件加速功能,结合多线程并行计算实现高速渲染。研究GPU曲面细分技术,实现建筑构件基本体素(球、柱、体)的GPU并行剖分及大规模三维场景基于数据流的快速高效绘制的方法。利用VR、AR、5G、720全景、3D打印等互联网技术,增加文物线上展示展陈增强互动体验,让游客感悟中华文化、增强文化自信,实现“让文物活起来走出去”。

文旅智能发展、智慧服务、智慧管理。建设“文旅信息大数据平台”,绘制集文旅导览、资源共享、监测管理一张图。根据不同主题和内容快速形成文旅大数据常规报告和专项报告,为旅游管理决策做好支撑;对景区游客做好导览体验;对景区客流精密智控,实时监测监管景区超限流状况,并结合视频分析联动现场指挥。以智慧文物大数据平台为基础,打造文物“数字化监管、智能化监测、智慧化决策、主动化服务”的文物保护新体系,打造集智能安防与监控预警系统、智慧时空监测与虚拟修复以及智能数字一体化保护体系,编制文化遗产资源图谱,并做好所有资料的建档存储工作。