幢倒伎是百戏杂技项目中的爬杆表演活动,幢,即竿,树之攀缘以为戏。伎者缘幢直上表演跟絓(即倒挂)、腹旋或鸟飞,动作迅敏惊险。明方以智《通雅·戏具》对其表演场面有详细描绘:“立竿三丈,缘其顶,舒臂按竿,通体空立者;移时也,受竿以腹,而项、手、足张,轮转;移时也,衔竿,身平横空,如地之伏,手不握,足无垂也;背竿髁夹之,则合其掌,拜起於空者,数也,盖倒身忽下,如飞鸟堕。”

幢倒之称 都卢之解

幢倒伎,是佛经中的称谓。本文因与佛教艺术略有相关,同时也为行文之便,暂此统称为“幢倒伎”。事实上,各个不同历史时期,这一表演项目均有不同的称谓。

《国语》卷10《晋语》中称为“侏儒扶卢”。《淮南子·修务训》中有“木熙”之称:“木熙者,举梧槚,据句枉。”东汉高诱注:“熙,戏也。”方以智《通雅·戏具》云:“木熙,即都卢缘橦之戏也。”

汉代称“寻橦”或“都卢寻橦”。如《太平御览》卷 569 引《梁元帝纂要》:“又有百戏,起于秦汉。有鱼龙曼延、高絙凤皇、安息五案、都卢寻橦。”另,《汉书》卷96《西域传》有“巴俞都卢”之谓:“酒池肉林以飨四夷之客,作巴俞都卢、海中砀极、漫衍鱼龙、角抵之戏以观视之。”《盐铁论·散不足》又有“唐娣追人”一语,明杨慎《艺林伐山》释曰:“唐梯,空梯也,……今之上高竿也。”唐梯,则即幢倒伎。

南北朝时期称“缘橦”。《魏书·乐志》云:“诏太乐、总章、鼓吹增修杂伎,……缘橦、跳丸、五案以备百戏。”

唐代称“戴竿”、“缘竿”。《旧唐书·音乐志》载:“梁有猕猴幢伎,今有缘竿,又有猕猴缘竿。”

考早期诸文献史料,幢倒伎多冠以“都卢伎”、“都卢寻橦”之名。都卢,乃幢倒伎之祖形。那么“都卢”又具体指什么呢?史籍中见有国名、地名、人名,还有山名等,究其为何?

都卢为国,言出《汉书》、《文献通考》等。另,《汉书》卷28《地理志》又云:“步行可十余日,有夫甘都卢国。师古曰:‘都卢国人劲捷善缘高……’,又曰‘非都卢之轻趫,孰能超而究升’也。夫音扶。”考夫甘,即今缅甸蒲甘故城。若依此,幢倒伎当始发于其地。然就缅甸古代史载以及近代以来的活态表演项目,概无幢倒伎之象。所以,很难想象夫甘就是都卢寻橦的故地。

都卢作为山名,见载于《西京赋》、《事物纪原》。北魏郦道元《水经注》中另有一条记录:“泾水经都卢山,山路之内常有如弹筝之声,行者闻之,歌舞而去。”据《新定九域志(古迹)》卷3“渭州”条,弹筝硖即都卢山硖。可知都卢山当处弹筝峡两岸之山地(今宁夏泾源县窑店西之三关口峡谷),是为今六盘山之一部分。

都卢以地名的名义出现,仅见于西晋。史载西晋废泾阳县后,新置都卢县,治今甘肃平凉地区西部,现名大陇,仍具“都卢”之古韵。都卢橦伎汉时既已成名,而此都卢迨至西晋才始置县命名,二者之间自然不会有什么干系。

都卢一词,亦见于佛经。后汉支娄迦谶《道行般若经》卷8《摩诃般若波罗蜜释提桓因品》:“是都卢皆持十戒悉具足……都卢出诸天阿须伦世间人民上。都卢于诸天阿须伦世间人民中极尊。”该经卷10《摩诃般若波罗蜜昙无竭菩萨品》亦云:“都卢一佛之界,诸有音乐皆自作声。数千万天人从空中散天衣雨昙无竭菩萨及诸菩萨上,诸天于空中作音乐。”佛经中的都卢系指佛,有别于善缘的都卢寻橦。

综上,都卢为山、为国均不谬。古代常以山命国,所以都卢山、都卢国可理解为同一表述。都卢国人最显著的特征是身材矮小,矮,让他们与生俱来具有身手轻巧的天质,而不可自胜地向高处攀爬,则透示出他们内心世界中向上的无限渴求与憧憬。

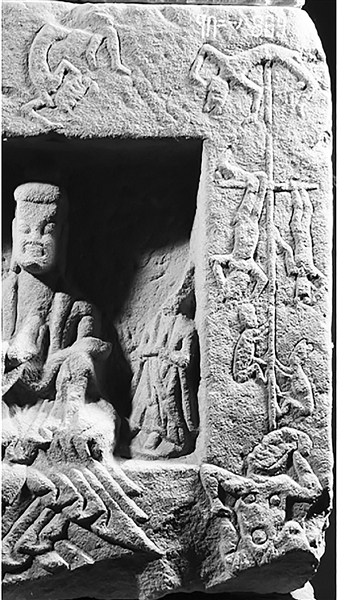

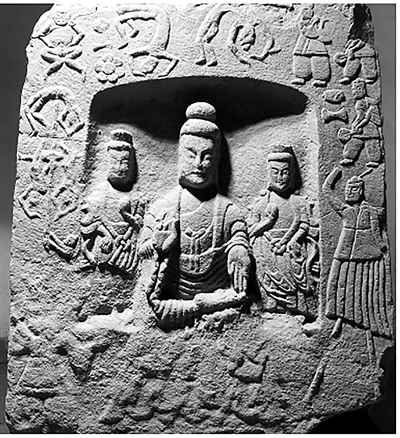

北魏平城地区幢倒伎乐图像表现

百戏,是中国古代杂乐、杂技等民间表演艺术形式的总称。据文献记载,早在周代就盛行一种庶人善于表演的乐舞形式,叫“散乐”。到了秦朝,又兴起一种沿习战国“讲武之礼”的戏乐——“角抵戏”,它们都是百戏的初萌型态,是百戏的源头。人类一直梦想着用自己的力量去影响并控制自然。他们在祭祀神明、先祖以及观赏、娱乐时,会模拟天神地鬼、雷公风伯、瑞物异兽等等,藉此获得祭神祈福、禳鬼驱灾的功用,百戏中的许多节目都是缘此而生。尽管不同时期称谓不同,所表演节目内容的侧重点也随时代的发展而变化,总体上却都保留着原始社祭、傩仪、巫舞的文化血脉。张骞通西域后,外来文化传入中土,西域、天竺的驯兽、幻术等表演混搭散乐,角抵戏充斥舞台,其表演内容超越了散乐与角抵的定义范围,“百戏”一词诞生了。唐代杜佑在《通典》中追忆道:“后汉天子临轩设乐,舍利兽从西方来,戏于殿前,激水化成比目鱼……如是杂变,总名百戏。” 平城百戏,即是公元5世纪拓跋鲜卑的北魏社会对汉式“百戏”形式的吸收创造,它的发生、发展,不仅有文字记录,亦有图像发现。

魏晋南北朝时期,百戏乐舞发展进入了重要的转型期。公元398年,当拓跋鲜卑人胜利的欢笑充满平城的天空,平城开始了它作为一代帝都的历史。面对旧工更尽,声曲多亡的局面,鲜卑草原文化固有的乐舞形式顿显捉襟见肘。这时,北魏建国初期的音乐制度拟定者们就把目光投在了西晋的乐制体系,他们按图索骥,行走在西晋雅乐的轨迹上。然而,即便典效西晋一朝的乐舞脉传,也不足以对应况下繁复的礼制仪式,鲜卑族独有的簸逻迴歌便被补充进来。天兴六年(403)冬,道武帝诏命“太乐、总章、鼓吹增修杂伎,造五兵、角牴、麒麟、凤皇、仙人、长蛇、白象、白虎及诸畏兽、鱼龙、辟邪、鹿马仙车、高絙百尺、长桥、缘橦、跳丸、五案以备百戏。大飨设之于殿庭,如汉晋之旧也”,对于百戏表演群体,道武帝的这一诏令不啻于“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,作为俗乐的百戏节目被植入到宫廷音乐中,北魏平城百戏的春天来了。

北魏平城时代的百戏,继道武之后,明元帝时期又有新的发展,不仅从规模上进行增修扩充,还“撰合大曲,更为钟鼓之节”,强化了音乐部分的表现。汉代百戏乐队编制一直以小型乐队为主,伴奏乐器有建鼓、排箫、埙等,也有的没有乐队表现。平城现存百戏图中,全部有助兴的乐队方阵,弹拨乐器琵琶以及各种鼓类成为主要乐器。好景不长,太平真君年间,平城发生了一件事情,监国视政的恭宗拓跋晃突然下令“禁饮酒、杂戏、弃本沽贩者”。杂戏,就是百戏。恭宗为什么要禁演百戏?当时,僧尼利用百戏宣扬教义是不争的事实,难道此事与太武灭法有关?不过,从《魏书·列传》所记悦般国“真君九年,遣使朝献并送幻人”一事来看,恭宗之禁只是疾风阵雨,因为幻人就是来自西域的杂戏表演家,真君九年能够接纳幻人,说明恭宗之禁已经解令了。

我们还没有在史书中找到北魏都平城期间百戏演出盛况的文字记载,但由杨衒之《洛阳伽蓝记》所描述北魏迁都洛阳后的表演场景来看,平城时代百戏之辉煌大抵可以想见。洛阳长秋寺每年四月四日行像时,“辟邪师子,导引其前,吞刀吐火,腾骧一面,彩幢上索,诡谲不常”;景乐寺大斋时,“奇禽怪兽,舞抃殿庭,飞空幻惑,世所未见者。异端奇术,总萃其中,剥驴投井,植枣种瓜,须臾之间皆得食”;景明寺浴佛节时,“梵乐法音,聒动天地。百戏腾骧,所在骈比。名僧德众,负锡为群;信徒法侣,持花成薮”。洛阳百戏表演繁荣景象的背后,折射出的便是平城百戏昨日舞台的光辉。不要忽略和忘记,另外的艺术形式,如魏碑书体或佛教石窟艺术,均是产生于平城而滥觞于洛阳的。从近年来平城地区出土墓葬内容来看,百戏作为俗乐在当时已深入社会,为大众所钟爱。