云冈之所以位居中国四大石窟之列,享有盛名,不仅在于它是新疆以东最早出现的大型石窟群,也是第一座开凿于首都的皇家石窟,更因为在它那些大大小小的佛像上展现着北方游牧民族中原化、西来像法中国化的演进过程。

云冈石窟第一窟的东边有一个小山坡,大部分时候游人罕至,颇为清静。那里如今放置了一块形似山峰的岩石,石前有一方黑色的墓碑,上面镌刻着两行字:“山间的小溪总是吵闹,浩瀚的大海从不喧嚣”。

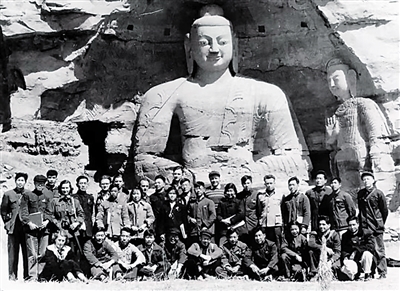

这是著名考古学家宿白的墓,2018年他在北京逝世,三年后,骨灰安葬于此。云冈研究院院长杭侃是宿白的学生,他告诉《中国新闻周刊》:“(宿先生去世之后)那个时候,很多宿先生工作过的地方都想是不是能够葬在(自己)那儿。后来他的子女决定葬在云冈,因为他的石窟寺研究就是从云冈开始的,他的几篇代表作都是关于云冈的,他第一次办全国石窟寺考古人员培训班也是在云冈。”

1942年,还在大学读书的宿白就在一次假期游历中,被云冈恢弘的崖刻大佛深深吸引。1947年,在北大图书馆兼任编目工作的他,整理善本时偶然发现了《大金西京武州山重修大石窟寺碑》——这是1147年金朝皇统年间撰刻的一篇文字,记录了云冈石窟的历史和重修情况,原碑早已轶毁,拓本也不复存在,元末《析津志》抄录过此碑文,但并未刊印,明初编《永乐大典》时又抄录《析津志》文字,后毁于庚子之役,幸而光绪年间缪荃孙的抄本将这一部分保存了下来。

1950年,跟随雁北文物勘察团的脚步,宿白又到云冈石窟进行了实地勘察。次年,结合已有的考古成果,他写出了《<大金西京武州山重修大石窟寺碑>校注》初稿,后经反复修改于1956年第一期《北京大学学报·人文科学》发表。这篇文章重建了云冈石窟的年代体系和后期的营建历史。

此后几十年,宿白始终保持着对云冈石窟的关注和研究,陆续发表了《云冈石窟分期试论》《平城实力的集聚和“云冈模式”的形成与发展》等文章,不仅对云冈石窟的艺术特点、历史背景等做了全面阐述,并根据石窟形制、造像内容和样式对洞窟的分期进行了划定,同时还提出“云冈模式”理论,一举确立了云冈在中国石窟寺历史上的关键性意义。

而在更深的层面上,宿白的研究也为云冈石窟研究开启了一个全新阶段。正如杭侃所说:“以往的研究更多地倾向于美术史、艺术史,宿先生之后则主要是从考古的角度去做研究。”

真容巨壮,世法所希

中国石窟寺的历史上,云冈其实并不是最早的一处。

自公元前三世纪古印度孔雀王朝阿育王奉佛教为国教后,至公元一世纪佛像兴起,而后发展出了石窟寺。汉代时佛教经由丝绸之路传入中国,石窟造像艺术也随着往来不绝的驼铃声东渐,最先落地生根在今天的新疆地区。大约开凿于三世纪的克孜尔石窟,是中国最早的大型石窟群。

克孜尔之后,石窟沿河西走廊才进入中原腹地。唐朝时,皇帝两度入蜀避祸,政治经济重心一度南移,石窟的火种又传入巴蜀,以至西藏。“我们一般把(中国)石窟分成四个大区,新疆地区、中原北方地区、南方地区——主要是现在的四川重庆还有江浙一带、西藏地区。”杭侃说。

根据2021年开展的全国石窟寺专项调查统计,国内现今保存有近6000处石窟寺及摩崖造像。在如此庞大的规模中,云冈之所以位居四大石窟之列,享有盛名,不仅在于它是新疆以东最早出现的大型石窟群,也是第一座开凿于首都的皇家石窟,更因为在它那些大大小小的佛像上展现着北方游牧民族中原化、西来像法中国化的演进过程。云冈石窟的出现,使中国石窟寺进入到了一个新的阶段,因此宿白在《平城实力的集聚和“云冈模式”的形成与发展》一文中指出,“东自辽宁万佛堂石窟,西迄陕、甘、宁各地的北魏石窟,无不有云冈模式的踪迹,甚至远处河西走廊西端、开窟历史早于云冈的敦煌莫高窟亦不例外。云冈石窟影响范围之广及其影响延续时间之长,都是任何其他石窟所不能比拟的。”

公元398年,拓跋珪击败后燕入主中原,定都于平城(即今山西大同),正式称帝。他既好黄老,也读佛经,曾下诏在京城为沙门始建佛塔、佛殿、讲堂和禅室,还把赵郡沙门法果招至京师,“以为道人统,绾摄僧徒。”明元帝拓跋嗣即位后,仍旧道佛二教并奉,从京城到各地广设佛像,还命沙门“敷导民俗”。等到太武帝拓跋焘掌权时,灭掉了佛教发达、塔寺甚多、僧人工匠无数的北凉,使凉州佛教东传,北魏佛教迎来了兴盛期。

尽管在拓跋焘统一北方之后,也曾发生过中国历史上第一次废佛事件,但文成帝拓跋濬甫一登基,便下诏复法,佛教反而以更大的势头发展起来。“‘助王政之禁律,益仁智之善性’。他看到了佛教的有利于统治的一面。”杭侃说,由于北魏是鲜卑族建立的政权,利用宗教统治中原一定程度上是一种必然。

太武帝废佛期间,僧侣或惨遭坑杀或还俗保命,一位法号昙曜的僧人却始终贴身穿着法服,死守信仰。复法以后,昙曜被任命为沙门统,他即向文成帝提出凿窟雕佛的建议,得到应允后于公元460年,带领一众石工在平城以西三十余里的武州山砸下了开凿石窟的第一锤。

《魏书·释老志》记载,昙曜“开窟五所,镌建佛像各一,高者七十尺,次六十尺,雕饰奇伟,冠于一世。” 这便是后世所称的昙曜五窟。如今学术界将这五所洞窟编为第16~20窟,位于石窟整体的西区东侧,这里自然断崖较高、斩山工作量较小,是最利于开凿的地段。

五所洞窟的总体构想和设计方案均出自昙曜本人,他自凉州而来,熟悉西域佛影窟的形制,于是将旧例作为借鉴,并融入自己的想象。虽然如此,昙曜五窟中仍保留着明显的异域风情,可以看到犍陀罗艺术的影子:比如标志性的第20窟 “露天大佛”,肉髻高耸、长眉细眼、高鼻深目、嘴角上翘、蓄八字须,富有西方人种特征,体现了印度佛像艺术中保留的希腊痕迹;衣着也与印度佛装样式相似,内著僧祇支,络腋边缘有联珠、忍冬纹饰,外着袈裟,袒右肩,其上刻有厚重衣纹,似仿毛质衣料。再比如,第18窟主尊大佛东侧的十位弟子,高鼻深目、毛发卷曲、额头后倾、颧骨突出、下颚明显,均为典型的西洋面孔。而在窟形上,这五所洞窟皆为大像窟,半圆马蹄形、穹窿顶,明显受到印度礼拜窟支提的影响。

昙曜之后,开凿没有停止。从465年到494年,中区及东部的一部分又开凿了五组双窟及若干小窟。此期石窟平面多作方形,有前室,有的窟中央立塔柱。窟顶多雕平棊,龛有上下重龛、左右对称式和屋形龛等。造像题材多样,大像减少,开始出现世俗供养人行列。

这是云冈石窟最为兴盛的时期,呈现出了郦道元在《水经注》中描述的恢弘之势:“凿石开山,因岩结构,真容巨壮,世法所希。山堂水殿,烟寺相望。”这也是随着北魏的逐渐汉化而在石窟造像上开始体现出本土化趋势的时期:比如第8窟后室南壁明窗西侧壁的菩萨像,开始呈现出汉人的面部特征,鼻头小而圆、眼窝扁平、面相丰润;被称为“音乐窟”的第 12 窟,在众多伎乐手持的乐器中,既有龟兹的五弦、西亚波斯的竖箜篌、天竺的梵贝,鲜卑的羌笛、羯鼓、胡笳、琵琶等,也有中原的筝、排箫、横笛、琴等,并且这些起舞飞天的伎乐基本没有明显的性别特征,与印度的男女双飞天形象大相径庭;服饰上也逐渐汉化,第 5 窟佛像已身着褒衣博带式佛装,第 6 窟则模仿汉式皇室贵族衮冕创造出全新的服饰,外衣为广袖汉式长袍,袖口宽阔、长垂至膝,衣襟为左衽、领口开至胸前,点缀有缚带,下装长裙,衣摆宽松飘逸、垂至脚踝、褶纹重叠;石窟的形制则开始吸收汉式建筑特征,外立面如“正面六间木构建筑”的第9、10窟,最早出现了仿木结构窟檐及屋形龛等。除此之外,据杭侃向《中国新闻周刊》解释,“包括佛传故事、装饰纹样的布局,(也)很容易让人联想到汉画像石的构图方式” 。

公元494年,孝文帝拓跋宏迁都洛阳,已开凿了34 年的云冈石窟作为皇家工程宣告结束。但民间仍在西部山崖上凿刻,又增添了许多不成组的中小窟。这些石窟的雕饰更加精美,龛楣、帐饰日益繁杂,造像衣服下部的褶纹也越来越重叠;法像更清秀脱俗,佛细颈削肩、神情飘渺,菩萨清秀俊逸、孤傲脱俗,完全符合中国人对神仙的想象。至此,中国早期佛教艺术改梵为夏的历史过程也得以完结。

不过,伴随迁都,云冈石窟也逐渐陷于衰落,至北魏后,历朝仅以修缮为主。有唐一代,因受多方面因素的影响,云冈未再有大项工程;辽金时期的主要工程限于大规模修整;到明代时,石窟几近荒废,寺院建筑也被焚毁;清顺治八年,木构窟檐和寺院得以重修,康熙皇帝还曾为云冈寺御书匾额“庄严法相”,乾隆年间亦对石窟有所修葺。

“大同这个地方处于农牧交错带,它的生态是脆弱的,经不起大的消耗。迁都之后,自然就不再那么繁华。而开窟尤其开大石窟,一定是要有经济基础的。”杭侃说,云冈石窟的衰微背后有着多重因素:“另一方面,不同时期的信仰会有不同的形式,宋代以后佛教更多的民间化、世俗化,国家也不再把开窟造像当成一个凝聚社会共识的手段。此外,到辽代时已经没有地方开窟了,所以像第11窟中辽代补凿的造像只能利用没有完成的壁面。”