赵昆雨 员小中

第20窟崩塌了!

这无疑是云冈石窟营造史上最大的噩梦。

很难想象时人在那一刻是如何的惊恐、震撼,如何的痛怅、无奈。

第20窟何时坍塌?因何坍塌?坍塌前是什么模样?坍塌后的雕像去向哪里?种种疑惑,诱人寻思。随着近一百年来在云冈窟前数次考古发掘工作中获得的大量出土文物,第20窟坍塌之谜基本形成了一个较为客观的认识。

1、噩梦:黑色“512”大地震

第20窟属于云冈最早开凿的昙曜五窟之一,位于五座洞窟的最西端,是云冈石窟雕刻艺术的代表与象征,也是中国早期佛教雕刻艺术的空前杰作。

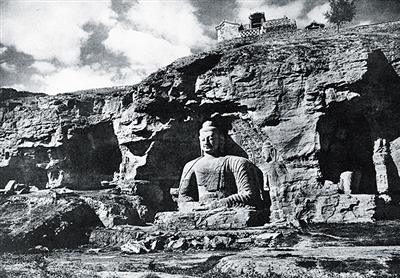

原本,第20窟也是一座有窟顶的完整洞窟,由于外立壁意外崩塌才导致主佛露天而坐。大佛头顶有高肉髻,广额丰颐,眉间施白毫,高耸的鼻翼两侧特别表现了八字髭。嘴角微微上翘,法相庄严。袒右肩式袈裟,质地厚重,衣褶用曲回的折带纹表现,较多地保留了中亚犍陀罗艺术的成分。胸部以上的砂岩泛白色,所以,该窟旧时也俗称“白佛爷洞”。

大佛东西两侧各雕一立佛、一立菩萨,其中西立佛及菩萨像仅存残迹。窟前北魏时期修建的台阶原先一直掩于废土层中,上世纪九十年代初窟前考古发掘时重现。

1940年,日本人率先在第20窟前地面进行发掘,清理出大量千佛石块和少量造像残件,还出土了昔日窟前木构建筑上坠落的瓦块,它们都是北魏时期的遗物。此外,也有部分辽代的沟纹砖地面。他们还辨认出第20窟前立壁西段至窟门的墙基,由此推测窟门宽约4米。大量千佛残件表明,第20窟外壁崩毁前布满千佛雕刻。昙曜五窟外壁雕饰千佛,是北魏迁都洛阳前的最后一次大型皇家工程,既然窟前坍塌物中包含了这些雕刻内容,那么该窟的倾圮时间至少在此之后或相当于此。考古发掘还表明,第20窟外壁在坍塌之后曾尝试过数次修复。

北魏、辽金时期均在第20窟前修建过木构建筑,1992至1993年,在对昙曜五窟窟前地面进行全面清理发掘(以下简称“92考古”)中发现,第14至20窟窟前地面基岩上,北距石窟外立壁约8米处,由东向西排列着24个大柱穴,它们与石窟立壁上的长方形梁孔相互对应,形成同一时期的木构建筑群。第20窟前壁因北魏时就已倒塌,自然看不到与地面柱坑对应的北魏梁孔遗迹,但柱穴内烧成木炭灰的圆木柱残留可确认为北魏时期。今日北壁所见的另外两排粱孔,上排凿在窟壁崩落后的断崖上,下排凿在大佛头光中部和背光上部,很显然,这是石窟发生崩塌后重新建构的木建筑遗迹,是辽代的事情,建筑规模要小于北魏当初。

杭侃先生较早关注第20窟前立壁的倒塌问题,他认为当时坍塌的主要原因是横贯山体中部呈东西方向走势的紫红色软弱岩层,即所谓泥岩层。泥岩层酥软碎脆,易自行分解崩塌,遇水侵蚀后风化更加严重。这道泥岩层横穿第20窟大佛胸部以下、东立佛颈部以下,凡其所经之处都呈现出深褐色的碎渣状。当泥岩层的脆弱质量不足以支撑上方的重量,特别是窟前建筑横梁对前壁造成的负荷,另加上崖壁原生的卸荷裂隙、岸边裂隙、层理裂隙等逐渐扩大,最终引起岩体自身重力顺着裂隙剥离造成坍塌。

尽管如此,软弱岩层本身尚不致令第20窟较早地发生倾颓,最终对它形成致命一击的是——北魏延昌元年(512)大地震。

那年5月一个清晨,太阳泛白,大地死寂。突然,怪风迅烈,飒然一过,紧接着山撼岩裂,河决泉涌,土石翻飞,神悸魂摇,史上最强地震之一发生了!

震中正在大同盆地。震级:8级,烈度:11度,破坏面纵长180公里。

强震之下,武州山先是颤栗,能听到山岩惊动鬼神的劈裂声。接着,巨石怒吼,龛像隳堕。

就这样,第20窟崩塌了!

2、倾圮后的第20窟

现在,我们结合第20窟前出土的石雕文物试着去还原该窟坍塌前后的场景。

第20窟落成后,和另四座洞窟一样,有窟顶,有前壁,前壁上设明窗,下开窟门。外壁中部两侧还有大型屋形龛和千佛。门窗右侧浮雕一座宽约2米、高2~5米、三层以上的出檐层塔,还有数个二佛并坐小佛龛。之后,窟前搭建起木构建筑,成为昙曜五窟寺庙的组成部分之一。窟内西立佛完工后,因岩石质量问题,出现了一些险情。

其实,第20窟开凿不久,窟顶中部就发生东西向的岩裂,造成日后发生坍塌的隐情。延昌元年,突如其来的大地震首先摧毁了有裂隙的前壁,搭建在洞窟前壁的木构建筑随之一并倒塌。灾难过后,北魏工匠及时清理了现场,将大量坍塌的不规则的岩石切割成方形小石块,砌筑了窟前的礼佛台,并在礼佛台踏步两侧建了两座三层以上的方形出檐石塔。之所以说出现了单置的塔,是因为圆雕的塔不可能出现在壁面上,但窟前出土物中却有数件圆雕塔檐构件。其余崩塌的碎石块被用于修筑窟前河坝,河坝最终向南扩展数十米,开辟了更适合远观佛像的窟前广场。后来次生的崩塌事件又将礼佛台前的石塔砸毁。考古发掘资料也证实,第20窟前壁发生过多次坍塌,辽金时期也有小面积的崩圮现象。即便到了今天,崖顶仍时有程度不同的落石情况。

地震中,与第20窟相毗邻的东侧第19窟西耳洞、西侧第21窟东壁也都受到殃及,第19窟西耳洞前立壁因受拉牵力同时崩毁,造成窟内倚坐佛像露天。第21窟东壁本应该像西壁那样保持多层布龛的形式,受崩塌事件影响,被迫改变为上下龛的结构。第21窟凿于太和十九年迁都后,属云冈晚期洞窟,第19窟西耳洞最终完工的时间也延至太和年间,第20窟坍塌事件既然影响到它们,发生坍塌的上限时间就有参照了。因此,有人说第20窟在开凿之初或开凿中就发生了崩塌是没有依据的。

总之,大致在北魏宣武帝时代,第20窟就形成了我们今天看到的样貌。

3、抢救西立佛

对于软弱岩层带的危害性,古人似乎也有一定的认识。

第20窟主尊坐佛与两侧二胁侍立佛之间有两身同期雕刻的菩萨像,他们身躯上各被凿穿一个洞口,顺着泥岩层带向后环绕大佛挖成隧道。破像凿洞的做法自然不是初始的设计方案,隧道的宽度仅容一人通行,洞口高度与泥岩层带外观高度相当,洞内地面高低不平,路径曲折,左右两壁全部是碎屑状的泥岩石,表明此隧道非诵经绕行之用。准确地说,这是一条隔离山体渗水的通风道,古人破像凿洞,采取舍卒保车的办法,使洞窟中泥岩酥化的程度大大减轻,同时也减轻山体渗水对大佛造成的侵蚀危害,事实上起到了一定的保护作用。这项工程的时间无史可查,可能在前立壁坍塌后不久吧。

由洞窟实地来看,西立佛的双脚及莲台雕刻都已完成,说明当时该像已竣工,只是自颈部以下无可避免地遭遇了泥岩层,即便如此,仍在上面进行了雕刻。后来出土的石雕残件上也反映了这一特点,在第20窟的营凿过程中,即便泥岩质石块,依然不放弃雕刻。看看今天第20窟大佛胸部与双手、东立佛齐肩以下的雕刻就知道工程主持者对待泥岩层的坚毅态度了,西立佛的情况可能比这几尊造像更糟糕、更凶险,导致北魏匠师产生取石替换重组的念头。

大约在北魏永平末年(511-512),留居平城的官吏曾筹划过一次对西立佛进行抢险修复的大型工程,当时已经将立佛颈部以下、双腿以上的泥岩石全部切割下来,只待将加工好的石块拼接回原雕身上,看起来就像拼搭积木一样。经过了一冬,眼看进入延昌元年春天,天气即将转暖,人们可以继续在户外干活,调整先前铺摊在地面上拟定的石块雕刻。岂料,破坏性大地震发生了,倾圮的建筑物掩埋了那些石块,接着,覆在上面的木构件又并发火灾。强震过后,绝望的人们彻底放弃了修复计划。就这样,那些深藏在地下的石块们,缄默了1500多年。

剔除原先松散的岩块,填补新石块,卡合稳固后再行雕刻,这是北魏时期解决开窟中遭遇泥岩层的通行办法。第18窟主尊腿部、第19窟主尊胸部,都有明显的新补石块。与云冈同期的鲁班窑石窟因为壁面下层软岩层异常活跃,无法进行雕刻,索性另采新石补雕神王像,然后一块一块地拼镶在壁面上。

应该说,第20窟西立佛还不属于完全意义上的坍塌,除了头部不翼而飞、右臂去向不明,身体部分的雕刻在震前被认为已切割下来,只静静等待修补后重新安装。

4、西立佛重生

总是想,某一个清早,如能在第20窟前西坡那片敞地继续北魏人复原西立佛之梦,该是多有礼仪感的一桩事啊!

2014年初春,第20窟西立佛零散石雕拼接工作正式启动。

工作组采用化零为整的方法进入实物拼对,130多块石雕件基本上都来自立佛本体,横向约有十七层石块,每层高度不尽相同,基本控制在25~35cm之间,但同层高度几乎一致,纵向有六至八列,石块宽窄不一,上下错缝,以利于垒砌时更为牢固。可以看出,当初的切割线基本上选择衣纹的凹面或次要位置,这样,拼接后的接缝就非常隐蔽,不影响视觉上的美感,看看古人当时考虑得多么周详。在拼复西立佛雕刻残块的过程中,让人们更清晰地了解到第20窟坍塌的原因以及北魏时期人们抢修濒危佛像采用的手段、工序和付诸的努力。

随着西立佛的复活,第20窟的噩梦也行将结束。相信不久后,西立佛将重新矗立,再现昔日荣光。