云冈石窟造像大量乐舞献佛现象,究其原因有以下几个:

一是早期戏剧、表演元素融入云冈石窟造像,使得云冈石窟造像有着鲜明的世俗、历史、时代的影子。从戏剧的发展演变来看,汉代百戏盛行,民间角抵戏以《东海黄公》为代表有了表演性,到南北朝时百戏杂技继续兴盛,这一时期还出现歌舞与表演结合的歌舞戏,如《拔头》《代面》《踏摇娘》。百戏、角抵戏、歌舞戏的表演娱乐活动,成为云冈造像的文化生态之一。云冈石窟造像乐舞表演造型常成对跳跃、飞翔、演奏表演,有的甚至似做武术打斗动作。第38窟北壁“橦倒伎乐”是南北朝缘橦杂技的体现。北朝杂技表演对艺人力量、柔韧性、空中表演性的要求等,对云冈石窟飞天舞蹈动作无疑也具有启发性。

二是乐舞娱神宗教传统的影响。《吕氏春秋·古乐》记载《广乐》八段歌词涉及祈求丰收、祖先崇拜,就有了歌舞娱神的功能。汉代乐舞也有娱神的功能。乐舞娱神常作为宗教仪式的重要组成部分,在佛教发展中也有乐舞娱佛文化,“印度一直有在佛前跳舞以供养佛的习俗”。佛教文化中尽管有禁欲的内涵,但无论是佛教的佛、菩萨,还是道教的仙,其宗教文化都不约而同地有乐舞庆贺成佛成仙的喜庆场面,展现圣境天乐、天籁的美妙,以及乐舞供养的宗教内涵。汉代《西京赋》有女娥长歌、洪涯作舞的总会仙倡的歌舞戏,傅玄《正都赋》有东父、西母出现的总会仙倡。佛教宗教活动借助乐舞吸引民众,扩大宣传。《洛阳伽蓝记》卷一、卷三记载四月八前后行像有百戏,四月八日有百戏、伎乐。卷一“城内”景乐寺“六斋常设女乐,歌声绕梁,舞袖徐转,丝管廖亮”,异端奇术等。周佩妮指出:“南北朝时,中国北方地区已盛行佛教乐舞表演活动。”

北朝巫傩之风也很盛。《魏书·高祖纪》延兴二年(472年)诏书透露出北魏历史上存在民间祭孔用巫的现象。《荆楚岁时记》载:腊日“村人并击细腰鼓,戴胡头,及作金刚力士以逐疫。”北魏岁末傩仪,鼓角齐鸣,有以武驱疫之展演。北齐傩仪多击鼓吹乐驱疫表演。这些宗教活动、民间仪式上的歌舞乐活动,也渗透到乐器、舞蹈造像中。

三是乐舞娱乐世俗生活文化源远流长。乐舞娱乐是古代乐舞与宴席文化结合,汉族礼乐传统、南北朝贵族、士大夫喜好家伎和北方民族热衷歌舞习俗的反映。南北朝权贵、士大夫有蓄养家伎之风。《洛阳伽蓝记》卷三“城南”载北魏高阳王元雍有歌舞家妓五百,有“美人徐月华,善弹箜篌,能为《明妃出塞》之歌,闻者莫不动容。……徐鼓箜篌而歌,哀声入云,行路听者,俄而成市”。《北史》载北朝夏侯道迁“妓妾十余,常自娱乐”。此外,这一时期女子音乐教育也成为时尚。有学者指出:南北朝时“女子接受音乐教育的渠道与途径较多,包括家庭教育、乐坊教育、官学教育等”。琵琶、箜篌等胡乐在北朝盛行。云冈石窟造像乐舞造型最多、最令人难忘的,也恰是柔美的女性飞天、乐伎。

总之,中外石窟艺术中都存在乐舞献佛,而云冈石窟乐舞造像模式在传承中,多了一分开放包容,具有多元文化特征,同时不乏本土化、中国化的时代特征。

三、雅丽至正的礼仪模式

北魏尚儒崇佛的文化环境,使得云冈石窟造像需要兼顾儒佛的文化诉求。中国儒家文化是讲究仁礼的文化,乐舞也浸透着一种礼乐文化。佛教作为一种宗教,具有神圣性,戒律深严,庄严宝相的背后更让人敬畏,佛国世界的奇妙美好让人充满想象。无论是儒家之礼,还是佛教之律,都要树立一种至正规范;儒家世俗之礼乐与佛国世界之美好,又需要借助雅丽丰富多彩的生活来呈现。因而云冈石窟造像一方面乐舞、伎乐、飞天千姿百态,体现雅丽之风格,另一方面又守礼守律,不失佛教的神圣庄严和封建礼仪之规范。云冈石窟造像雅丽至正的礼仪模式恰恰迎合了儒家对仁礼、佛教对戒律的内在要求。

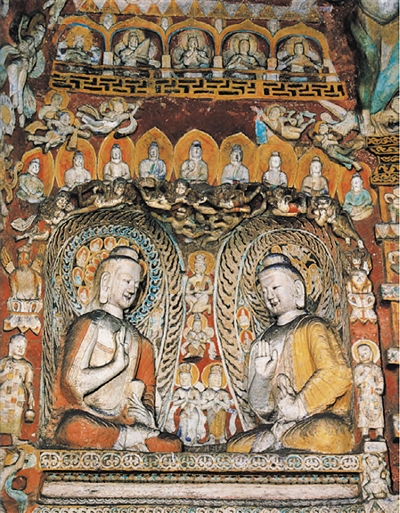

云冈石窟由北魏帝王皇室倡导开窟造像,是典型的皇家工程,决定了云冈石窟造像具有兼收并蓄、雅丽精致、至正大气的特征。早期昙曜五窟象征北魏五帝,突出主像,高大、至正、庄严,神圣不可侵犯。中期冯太后掌权,双窟造像较多,隐喻太后与皇帝共同执政,如第7、8窟,第9、10窟等,汉化趋势明显,窟分前后室,在龛窟装饰、佛菩萨造像上做工细腻,形态丰富工丽。北魏迁都洛阳后,政治中心南移,云冈晚期石窟造像虽无早期造像的高大、雄伟、庄严,也没有中期造像的富丽堂皇,但是晚期造像小而精,下摆衣褶多重、飘逸、柔美,常垂下遮蔽足或榻。可见,雅丽至正的礼仪模式体现一种皇家风范,威严、大气、精致,折射出北魏不同历史时期政治对佛教石窟的影响。

雅丽至正的礼仪模式,还体现在云冈石窟造像服饰的变化趋势上。在封建社会汉族文化中袒胸露乳、暴露身体,是封建伦理道德之大忌,但在西域、北方少数民族文化中则较为大胆、自由、奔放。新疆克孜尔石窟佛教飞天舞蹈壁画大多袒胸露乳、肢体扭动较大,突出腰胯,身体健硕丰满,露脚。这种西域审美文化明显与中原封建礼仪文化相冲突,而云冈石窟佛造像从早期袒右肩服饰到中晚期通肩、褒衣博带,从早期飞天的袒胸露足到后期服饰遮体,都有意识地向封建礼仪文化靠拢,表现出趋向规范、至正的一面,这是佛教东传中国化的表现,也是封建化的社会使然。

云冈石窟雅丽至正的礼仪模式,体现在云冈石窟造像背光、坐姿、站姿和飞天形态,甚至装饰上,常暗含三角形、(长)方形、圆形造型。三角形具有稳定性,(长)方形规整平和。王天孪《岩 时 空:云冈石窟空间艺术》研究发现:云冈石窟飞天形象、结跏趺坐佛像、交脚菩萨姿势等呈正、倒三角形组合,供养天为立长方形,窟顶装饰呈方形等。视觉上三角形、(长)方形会给观者以至正、稳定之美感。中国自古就有圆形崇拜。毕达哥拉斯学派认为平面图形中圆形最美。圆是对称图形,常表达圆融、圆满、和谐、循环、生生不息文化。云冈石窟佛像的头光、身光主要是圆形或类圆形,其上常作火焰纹、莲花纹等各种纹饰,使得佛造像趋于雅丽。此外云冈石窟拱门、窟顶、明窗等处出现团莲或莲花装饰,也具有雅丽特征。而头光、身光、莲花在佛教文化中都具有神圣寓意。中国儒家文化是一种中庸文化,追求不偏不倚、讲规矩守礼,在石窟造像上借助三角形、(长)方形传递和谐、稳定、至正之意。佛教文化是一种圆融、因果、轮回文化,造像上借助圆形头光、莲花等来体现和谐、圆融、圆满之意。儒家的中庸文化与佛教的圆融文化二者在云冈石窟造像的几何造型运用,正是儒佛文化在北魏并行不悖的艺术彰显,也是儒佛和谐文化的体现。这些几何造型也就是英国学者克莱夫·贝尔《艺术》所说的“有意味的形式”。中国古典美学中有“文质彬彬”、“立象以尽意”,而到了魏晋南北朝艺术自觉的时期有顾恺之“以形写神”、“传神写照”等,中国古典美学在形式与内容上,往往注意二者的统一,也更侧重“意”“神”的追求。从这一角度看,云冈石窟造像雅丽至正的礼仪模式也是南北朝美学思想的一次体现。

云冈石窟造像雅丽至正的模式,突出了对称意识、轴线意识。首先,造像整体上讲究轴对称、中心对称布局(当然这种对称,常作艺术化处理,大多是相对对称),如前所述,云冈石窟造像暗含三角形、(长)方形、圆形造型。而正三角形、等腰三角形、长方形、正方形都是轴对称图形,圆形是轴对称和中心对称图形。如第6窟初转法轮造像,盝形龛内结跏趺坐的释迦牟尼佛有圆形火焰纹头光、身光,头光又作莲花装饰,身光又有呈圆形排列的禅定小坐佛装饰;盝形龛柱子两侧各有七身供养人呈竖长方形排列;佛座下雕三圆形法轮呈三角形排列,两侧各卧一鹿,旁边各有两身双膝或单膝跪的供养人,又呈长方形排列。若以佛发髻、鼻子、胸口打结服饰连一条竖线,就会清晰地看到一条中心轴线。这条轴线再上下延伸,盝形龛整体上又形成一种轴对称,从盝形龛龛楣的飞天、帷幕华绳、龛内佛像、龛下法轮的中央划分,无论是佛、飞天、供养人、鹿,还是龛形装饰、佛背光等都呈轴对称或中心对称布局。其次,在造像细节上也处处有对称意识。如佛、菩萨造像常常面部设计从额头、鼻梁、人中、下颌有明显的一条中分直线(有时鼻梁平直,人中和下颌中央下凹),额头或显白毫相(佛)、或中分发际(菩萨)。这在昙曜五窟主像、第13窟交脚弥勒菩萨等造像上都有体现。这一中心轴线现象,在立佛(菩萨)和跏趺坐、交脚坐的佛(菩萨)造像中还出现全身轴线对称,一般是从菩萨头冠的日月、化佛或莲心,到佛菩萨的鼻梁、人中、下颌,经服饰为X型、带子于胸(腹)前打结,再到双脚中分,呈明显中心轴线,如第3窟胁侍菩萨、第6窟西壁上层南侧华盖下立佛、第20窟露天大佛等。这种轴线意识,既可能与佛教《造像度量经》对佛像的神圣要求有关,也可能与佛教禅修、道教修炼有关,以气导引,意念控制,打通任督二脉、中脉,佛教出入息念,讲究身正坐正,则气息可以上下贯通。当然,也体现出儒家文化不偏不倚、中庸中和中正之美,也是儒家礼仪文化的折射。《礼记》卷十冠义第四十三:“礼义之始,在于正容体,齐颜色,顺辞令。容体正,颜色齐,辞令顺,而后礼义备。”古代更有“席不正不坐”的生活礼仪。因而雅丽至正也是儒释道礼仪、佛道修行文化的体现。

综上所述,东汉初年在汉明帝时期佛教开始进入中国,在佛教东传的漫长过程中不断调适,逐渐中国化。北魏开凿的云冈石窟,作为早期佛教东传的重要文化遗产,其造像模式既有丝路文化影响的痕迹,又有北魏汉化、封建化过程对佛教的吸收、理解的时代印迹。云冈石窟造像逐渐形成“笑—慈善”的表情模式、乐舞献佛的表演模式和雅丽至正的礼仪模式。云冈石窟造像模式直接影响到洛阳石窟、龙门石窟、麦积山石窟的北魏造像,而且对东魏、北齐、唐宋佛教造像也都产生深远的影响。云冈石窟造像模式是中西文化交流、胡汉文化交融、宫廷与民间文化影响的产物,是世俗生活和宗教文化的结合,是儒佛文化交融的产物,是北魏历史时代信息的艺术表达,是中国古代美学思想在雕塑艺术上的一次体现。