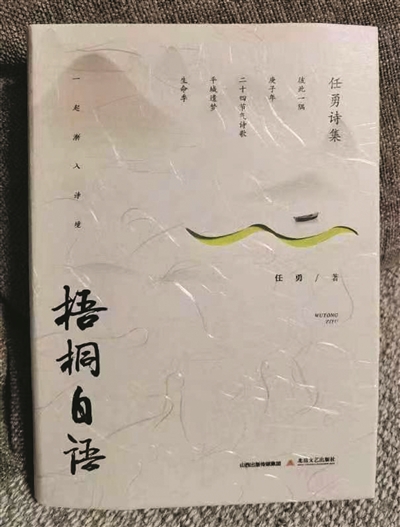

不知道是不是中国文人都有一个梧桐情结,“梧桐叶上三更雨,叶叶声声是别离”。“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”。“无言独上西楼,月如钩。寂寞梧桐深院锁清秋”。古人大抵是把梧桐和秋、雨、愁这些联系在一起写的,而我眼前这个自诩为梧桐的男人,他这样写到梧桐,——“我把每一片大大的树叶尽量舒展/为每一只小鸟搭起帐篷/不再做虚无缥缈的神/只愿做寒来暑往的过来人”。很显然,任勇诗歌里的梧桐这个具象,和古代文人是完全不同的,他的梧桐具有了普济救世、超然穿行的博大情怀,尽管他和我生活着的城市没有一颗梧桐,但一样不妨碍他和古代文人一样,喜欢梧桐树,做梧桐一般的人。

如是,也让我在他诗集的行节起承转合里潇洒了一把。

动词的恰当应用呈现诗意。“把草原搬到空中/这里是离太远最近的地方/土地被放羊娃的歌/烤成红色/然后蘸着彩虹/把草,一根一根地染/一根一根地勾勒”(选自《草原在空中》)。“搬”“烤”“蘸”“染”“勾勒”这些动词的应用有着独特的效用,使得视野里一件惯常的事物突然就生动鲜活起来,平中见奇、拙中生巧,在诗歌审美上有了独特的架构,读者在品评中能意会出字里行间如彩虹般闪现的光芒。这种动词的恰当应用,在诗集里的其它诗歌中也经常看到,估计这与他多年扎实的文字功力有关。

童趣在童心里流淌诗意。不是所有的文人都具有一颗童心,尤其是在六十花甲子之后。任勇作为大同文学的带头人,一向擅长写小说、散文之类的文体,在六十岁之后,突然如井喷般诗歌作品频出,短短两年时间出版一部诗集,这不由人不惊叹。虽然不应该说诗歌是年轻人的专属写作文体,但绝大情况下,不得不说它是一个人激情状态下的产物,“画一片蓝天/我在白云里穿梭飞翔/在云朵里画个宫殿/宫殿里画一场歌舞/”(节选《画》),阅读这样的诗,谁会和一个花甲之年的男人联系在一起呢?

广袤天地中点石成金。任勇的诗歌选材广泛,上至历史、节令,下至贩夫走卒似水流年,没有他不能入诗的,估计这也是他诗歌体量大的一个重要原因。为凝炼诗意,把持副词连词助词在诗歌里能不用尽量不用的原则,优秀的诗歌句子里很少能看到,任勇在一首叫《雨水》的诗歌里却反其道行之。“塞上,枝头湿润了/又一场春雪消融了/阳和坡上的太阳出来了/聚乐园的杏树睡醒了/二丫的围巾被树杈杈叼走了/红扑扑的脸蛋被风吹着了/情歌一曲软软地爬过那九道沟了”(节选《雨水》)。全诗五节三十行,时态助词“了”字,在每一行贯穿始终,真是了然生趣,点石成金。

任勇在自序里说,“我有两个翅膀,扇动起来可以把我的身躯和灵魂浮起来,在跃跃欲试中得到升华”。我想,大凡喜欢诗歌写作的人,都是因为体味到了诗歌如此润泽心灵的妙用而欲罢不能的吧。期待他能够在写作过程中不断淬炼诗艺,纯熟技巧,让他的这双翅膀上的羽毛变得越发绚烂,让一双双凝望梧桐树的眼睛映射更加惊喜的光。如是,在他的身边,一双双飞翔的翅膀亦会绚烂。

让时间来验证吧,“把青春对折/一半给了往昔/一半还给未来”。喙林儿