受访者感言

我是一名医务工作者,也是一名摄影爱好者。作为大同人,记录城市变迁和城墙故事,虽然不是我的本职工作,但是利用业余时间为这座城市留下点滴文化记忆,我感觉是有意义和非常幸运的事情。十多年来,我一直关注这一主题,不停地用相机记录着大同城墙的变化并留下数万张资料照片。从铲除第一锹杂草,到城墙修复合龙,再到今日大同古城以崭新的面貌迎接八方宾朋,无论春夏秋冬,酷暑严寒,我用镜头记录下百姓生活和城墙变迁的一个个瞬间,也见证了这段难忘的岁月。

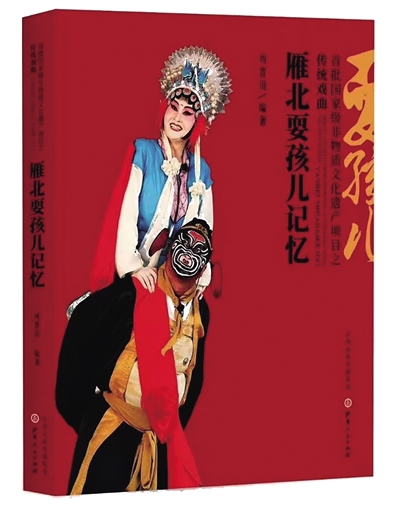

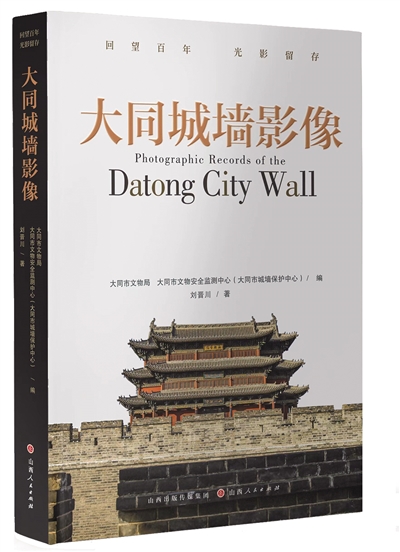

“刘晋川又出新书了!”2023年末,当由山西人民出版社出版的《大同城墙影像》沉甸甸地呈现在人们面前时,每个了解他的人都不由得为之赞叹。因为每个人都能感受到这部书的厚重与记录过程的艰辛,堪为又一部为大同城市文化与历史记忆存史的巨作,而这已是他继2014年出版《大同文化人影录》、2019年出版《雁北耍孩儿记忆》之后的第三部重要作品。

刘晋川,1960年生,重庆人,为山西省摄影家协会会员、大同市摄影家协会专家委员会成员,现供职于新建康医疗集团担任神经科外科医师。工作之余,他坚持以摄影的方式聚焦古城大同的岁月变迁,记录古都文脉的传承弘扬。2008年起,大同城墙保护性修复工程全面启动,在十多年的时间里,古城风貌发生了翻天覆地的变化,而在回首时,人们发现,这其间经历的每一刻都格外值得铭记。刘晋川就是这样的有心人,为了记录饱经沧桑的大同古城墙的复兴重生,从古城墙开始修复的那一天起,他就开始持续跟进拍摄,记录修复前、修复中、修复后及古城文旅发展各个阶段的影像,同时多方搜集整理大同古城墙老照片,这一做就是十几年。从2020年起,他又用近三年时间,将多年拍摄的作品与搜集的资料汇编,并从纷繁的大同历史典籍中潜心钩沉,撰写了《大同城墙百年影像》一书,通过珍贵的大同城墙影像资料和文字资料,回望城墙百年变迁,讲述大同古城故事。这一宏大的文化工程,对考古学、文物学、文化遗产学、博物馆学的研究都具有特殊意义,成为研究大同城墙历史与变迁、文物保护与修复等方面的珍贵资料。

《大同城墙影像》分五个部分,分别介绍大同城墙在新中国成立前、新中国成立至城墙修复前、城墙修复过程中、城墙修复后、大同城墙的保护与利用各个时期的基本状况,收录400 余张照片。除刘晋川收集整理的大量珍贵历史照片外,大多数是他怀着高度的文化自觉,长年坚持记录的影像。无论春夏秋冬,酷暑严寒,无数个黎明和傍晚,在城墙四周、城墙上、脚手架上、高楼顶上,都留下了他的足迹和汗水。刘晋川说,大同城墙是大同历史文化的重要载体,融入了世代大同人的情感。记录大同城墙变迁,搜集、拍摄大同城墙资料,发挥摄影以图存史的社会功能,成为他内心的情怀所系,占据了他业余生活的几乎全部,甘苦自在其中。这漫长艰辛的过程,对他也是一次学习大同历史、古代建筑、传统文化、文化遗产保护与修复知识的机会,也让他更加体会到大同城墙的历史价值、文化价值和建筑艺术之美。

这些年来,刘晋川一直步履坚定地行走在追逐内心梦想的路上。 2008年起,他将镜头聚焦大同地区国家级非物质文化遗产耍孩儿。他深入耍孩儿剧团,与演员们同吃同住同排练,细心揣摩耍孩儿精髓,认真记录表演细节,全力留存耍孩儿神韵,成为大同“全程跟拍非物质文化遗产第一人”,并于2019年初出版《雁北耍孩儿记忆》,让耍孩儿的艺术沿革得到全面细致的记录和传承。 2012年,他开始“大同文化人”专题创作,用镜头为大同文化人立传,采访拍摄百余位大同文化精英,2014年将采访成果集册,出版《大同文化人影录》,以影像的形式为大同文化人留传,为城市留下文化记忆。

文化是一个城市的灵魂,一座历史文化名城,文化魅力不仅在于厚重历史,亦在于灿烂文化,在于这座城市人文精神的薪火传承,刘晋川就是这样一位以执着的精神夙兴夜寐、坚定前行的举薪者。他说,一路走来,非常艰辛,但始终有一股温暖的力量鼓励他克服种种困难,执着前行。大同文化之旅,使他更加热爱这座充满着古老神韵且饱含着青春生机的城市,并为之自豪。

本报记者 史涌涛