1 北京冬奥会奖牌上的 凌家滩印记

去安徽凌家滩走走看看的想法,与北京冬奥会奖牌设计信息有一定关系,也和“中华文明探源工程”成果报道以及在牛河梁遗址了解到的玉文化有关联。

2021年10月26日,在“一起向未来——北京2022年冬奥会倒计时100天主题活动”现场,2022 年冬奥会和冬残奥会奖牌隆重发布。奖牌正面设计取意广州南越王墓同心圆纹玉璧。奖牌背面设计源自安徽凌家滩遗址出土的双玉连璧。圆环上刻有24个点及运动弧线,取意古代天文图,象征着浩瀚无垠的星空及人与自然的和谐,也象征着第24届冬奥会上运动员如群星璀创造佳绩。

能够激发北京冬奥会奖牌设计团队的灵感,足以说明凌家滩遗址出土的双玉连璧价值何等高,也足以让人想象凌家滩遗址的重要性。

2023年12月9日,国家文物局发布了“中华文明探源工程”最新成果。中华大地上距今5800年—3800年被称为“古国时代”。其中,距今5800年—5200年前后为“古国时代”第一阶段,此阶段多个区域的社会分化日益明显、文明起源开始加速,东北地区以牛河梁遗址为代表的红山文化、东南地区以凌家滩遗址为代表的凌家滩文化,成为这一阶段为数极少的重要文化。

凌家滩遗址和红山文化晚期属于同一时期,两者的玉器存在若干共性因素。同时,在凌家滩文化中可以看到黄河中游地区仰韶文化晚期彩陶的影响,说明当时在长江下游、黄河中下游和西辽河流域的社会上层之间可能存在交流,都有着对龙的崇拜、以玉为贵的理念等,各个区域文明之间形成了“早期中华文化圈”。

“中华文明探源工程”首席专家王巍认为,如果良渚是实证5000年文明的圣地,那么凌家滩完全有可能是实证5000多年文明的圣地,把中国文明社会的年代再向前提300年到500年。“即凌家滩是一个早于良渚、有很多文化因素被良渚所继承的重要遗址。”

著名考古学家严文明先生撰文,“可以毫不夸张地说,在长江下游,凌家滩人是首先走上文明化道路的先锋队。”考古界普遍认为,凌家滩玉石器文化重要价值体现在长江下游第一个用玉高峰,凌家滩玉石手工业见证了长江下游用玉观念和技术体系的形成,并在同时期文化交流中起到关键作用,是文化交流的重要见证,也是良渚文化的重要源头。

2 村民一镢头打开的文明宝库

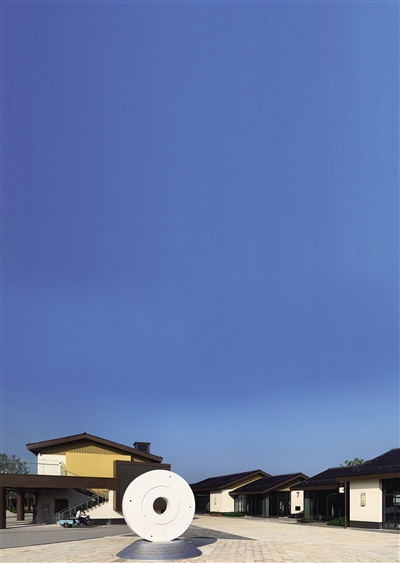

我是乘坐火车到达含山南站的。这是合杭高速铁路上的一个中间站。下车的乘客极少,等着拉客人的出租车倒是不少。出租车司机异口同声,到凌家滩考古遗址公园不打表,30元没有任何商量余地。很快就到了凌家滩,跃入眼帘的是建设中的文旅小镇、放大若干倍的玉人雕塑、游客服务中心等。

游客服务中心的工作人员主动为我寄存了大背包,工作人员郭志超开的电瓶车上只有我一位乘客。车辆行驶在由乡村道路改造而成的景区旅游公路上,道路一侧是稻田,另一侧就是遗址公园。

就像一些重要遗址的发现具有偶然性一样,凌家滩遗址的出世也是农民的一镢头之功。1985年12月,安徽含山县铜闸镇凌家滩村村民万传仓在村北高岗上挖墓穴葬母时打开了一个湮没数千年的文明宝库,由此揭开了长江下游巢湖流域迄今发现面积最大、保存最完整的新石器时代聚落遗址的神秘面纱。

1987年至2024年,总面积约 220 万平方米的凌家滩遗址上已经进行了15次考古发掘,遗址内各类遗存齐全,有墓地、祭坛、作坊、居址等遗迹,出土了玉人、玉龙、玉龟、玉鹰、玉版、玉猪、玉璜等大批精美玉礼器、石器、陶器等。其中玉器就达1000余件,数量之多、品种之丰富、造型之独特、工艺之精湛、玉质之精美,相比同时期其他遗址尤为突出。

2009年,凌家滩遗址列为国家文物局重大课题“中华文明探源工程”研究的核心遗址。2012年,“凌家滩文化”正式命名。考古界形成共识,“凌家滩文化的出现开启了一个崭新时代,展现了中华文明的曙光,在中华文明起源和形成过程中具有标志性地位。”2021 年,凌家滩遗址入选全国“百年百大考古发现”。2022年,入选第四批国家考古遗址公园名单。

凌家滩国家考古遗址公园内占压遗址本体的5个自然村、约1000户村民已经搬迁,在遗址公园外集中安置。现在的主要参观点包括研学旅行基地、墓葬祭祀区以及红烧土遗迹保护房屋点。

3 “古国时代”长江边“玉”见五千年

研学旅行基地占地30亩,利用原来凌家滩粮站5栋老旧粮仓进行创意改造,布局了凌家滩文明探源馆、农耕文化体验馆、4D动态影院、学术报告厅、书局、茶吧、文创商店、制陶体验馆、凌家滩考古工作站等,力图将考古遗址打造成生动的研学旅游综合体。

1987年凌家滩第一次发掘由于文化层较浅,揭去耕土层和较薄的汉代堆积后,很快就发现早期墓葬并出土3件站姿玉人。1998年的发掘中又出土3件蹲踞姿玉人。这些玉人以浅浮雕技法制成,体态比例匀称,是我国已发现的时代最早的新石器时代人体玉雕。玉人长方脸、浓眉大眼、双眼皮、蒜头鼻、大耳、大嘴;头上戴的圆冠和腰部饰有斜条纹的腰带表明当时已有发达的纺织技术;玉人两臂弯曲、五指张开放在胸前,臂上饰有玉环,说明当时人们已有审美观念。更让人惊叹的是,一件蹲踞姿玉人背部的钻孔直径只有0.15毫米,而且钻孔的磨擦痕十分规整、平行,没有交错的乱痕。5000多年前没有金属工具,如此小的孔是怎么钻出来的至今未解。

玉龟和玉版是叠压一起出土的珍贵文物。长方形玉版两面抛光,正面刻纹,中部为小圆,内刻八角形纹,小圆外刻着一个大圆,大小圆之间以直线平分为8个区域,每个区域内各有一条圭状纹饰。出土时,玉版夹放在玉龟的龟甲里面,有人认为或与“元龟衔符”(《黄帝出军诀》)“元龟负书出”(《尚书》)有关。也有人指出,玉版可能是一个独立的“玉面神”,而且与良渚玉器的神人兽面像有关联。玉龟和玉版的关系及用途,至今学术界还有讨论。

凌家滩标志性的玉鹰是“鹰—猪—太阳”合体的器物,造型独特。鹰首侧视做展翅飞翔状,两翼为猪首形,胸部有八角星纹。有学者认为,玉鹰是当时凌家滩人太阳崇拜、鸟崇拜、猪崇拜三位一体的综合体,造型很大程度上受到来自大汶口文化辗转向南部地区辐射的影响。

北京冬奥会奖牌所借鉴的双玉连璧由外环大圆和内环小圆组成,内外环之间有两道弧形镂空,形成同心玉璧嵌套的样式。外环璧面上有4个直角对称的圆孔,可能是为了与其他织物连缀,便于悬挂或佩戴。因此这件玉璧可能是巫师或身份重要的人身上穿戴的装饰性、礼仪性用具,显示出玉璧初创阶段的特征,与后世礼器性质的玉璧明显不同。

凌家滩墓葬祭祀区采用原址模拟展示,在真实遗存的土方覆土保护后对墓葬、祭坛、祭祀坑、相关出土器物进行等比例原位模拟。墓葬祭祀区的最高点是祭坛。祭坛由3层不同材质的石土精心构筑,主体面积超过600平方米。祭坛的出现标志着当时神权的高度集中。或许正是在这里,巫师进行着神圣的礼仪活动,祈求神灵庇佑。

在凌家滩墓葬祭祀区以东石头圩的临河平地上发现了大面积红烧土分布区,红烧土堆积普遍厚达1.5-1.8米。通过局部发掘,证明红烧土遗迹存在大型公共建筑,可能是凌家滩人的生活区或烧窑工坊。考古还揭示出凌家滩先民已经掌握粳稻和籼稻栽种技术,并且饲养和捕食猪、鹿等动物。

遗址,连接着过去、现在和将来。5000多年前的凌家滩或已达到初级的“城市”规划水平,迈进“古国时代”第一阶段,掀开中华文明的新一页。今天的凌家滩国家考古遗址公园还在建设中,但远去的先民在衣、食、住、行一系列丰富的考古成果中已经日渐鲜活起来,并成为探讨中国文明形成过程中的重要一环。

文/图 霜枫酒红