北魏,一个动荡中充满生机的时代。

拓跋鲜卑在四方讨伐拓疆、统一北方的征战中,很注意广罗各地百工伎巧,将他们徙至平城,充实京师。除此之外,内附、归降的英才、居近塞下的胡汉商人、驰命走驿的外国商贾、手持经卷粉本的僧侣以及奉礼朝魏的各国使节都汇集京畿之地,其中有匈奴、羯、氐、羌、高车、柔然、敕勒、杂胡、吐谷浑、丁零、高丽等北方各少数民族,涉及辽东、西域、河西、关中、河南、河北、山东、淮南等地域的人口,他们中有文人,有高僧,有良工巧匠,也有其他手工艺者,形成平城胡汉杂糅、多元荟萃的空前繁华。

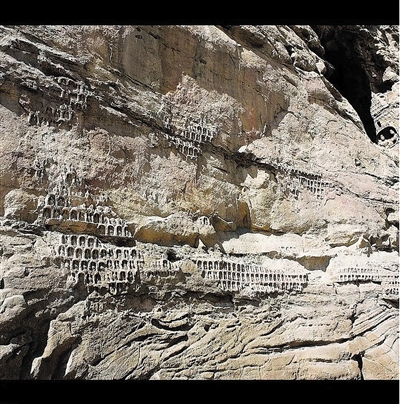

倘论云冈工匠的谱系,可知他们主要来自古代凉州、中山、青齐、长安、徐州以及西域、中亚,具有多民族、多地域的特点,所以,武州山从其起落的第一凿,就注定是多血质、多元素、多脉系的。宿白先生说,京师平城“既具备充足的人力、物力和包括工巧在内的各种人才;又具有雄厚的佛事基础,包括建寺造像的丰富经验;还和早已流行佛教的西域诸国往还密切,包括佛像画迹的传来。在这种情况下,北魏皇室以其新兴民族的魄力,融合东西各方面的技艺,创造出新的石窟模式,应是理所当然的事”。这就是云冈佛教造像艺术不断闪烁出创造性光芒的动力与源泉。

北魏时期的工匠,作为杂户、伎作户之一,身份地位极其卑微。国家法令对这一群体设有严格的限定,凡工匠,必须子承父业,不允读书就学,以防“滥入清流”,即便与最普通的庶民通婚也不可以,因为他们连“民”都算不上。有时想想,这些雕刻工匠远徙异乡为异客,举目无亲,一生面对冰冷的山崖石壁雕作,他们该是怀着怎样的超我之上的信仰与执念才能完成那么精美绝伦的造像呢?看看第8窟明窗西壁内侧束帛座上的菩萨吧,距地面将近11米高,造像面相丰润,额发分梳两侧,率真明丽。长眉细目,嘴角上翘含笑,八粒玉齿皓然而列。最令人不可思议的是,脸颊上居然嵌有一对深深的酒窝,流露出女性特有的温婉与娇娆,蕴含着内在生命的活力与闻法后不可言状的愉悦。她惊艳的一笑,像花一样烂漫,温润了冷肃的窟壁,沉寂的山。她以不可理喻的优雅姿态静静地站在那里,不彰也不显;她以前所未有的笑绽放了一千五百年的芳华,不凋也不谢。云冈是伟大的,无论你怎样去赞美它都不过分,都不夸张,都不奢豪,都不尽兴,甚至都难达意,而其原本是由一群平凡到连名字都没有留下的工匠所创造的。

作为皇家工程,石窟开凿过程中是有严格监管的,工匠要忠实地依照粉本按计划去雕刻,他们有自我发挥的成份与空间,但决不允许借题发挥。

然而,有一位工匠却敢冒大不韪。第18窟北壁主佛左手握持法衣内侧的隐蔽处,雕有一幅“儒童本生”故事图,此处高度至少10米以上,即使凭空升至对等高度,也很难注意到它的存在。其实,工匠也许根本就没打算让谁去看见,这是他自己的一个秘密。这无疑是很危险的举动,他没有权利和资格借用皇家工程之地去表达自己的心愿。

“儒童本生”故事里潜藏着“誓愿授记”的含义。故事讲,有一天,儒童来到那揭国(今阿富汗贾拉拉巴德),见路人载歌载舞,或洒扫、平整道路,或在沿途装点花卉,便好奇地问:你们这么高兴是准备过什么节日吗?

一人惊讶地反问:你不知道?定光如来佛马上就要来这里,我们都在准备迎接佛陀的到来呢!

这不正是自己期待已久的时刻吗?儒童心喜,遂买了五枝莲花,佛走过来时,将莲花散在佛身上,见地上有淤泥,他又将自己的长发披散在地,让佛足蹈而过。因此功德,他得到了佛的授记——预言儒童未来可以成佛。

这幅故事画面中,佛像头光硕大,身披通肩袈裟而立,足旁,有一人匍伏在地,一缕长发铺布于佛足下。与佛陀高大、伟岸的身躯相比,匍伏者显得无比卑微,甚至没有对他的身体做任何细节上的刻画。此处,工匠便是将故事图中的卧渥儒童暗示为自己,希冀通过开凿石窟的功德,能够获得佛的授记。

那揣着梦想的北魏故人啊,你可否到达彼岸?