罗宏杰:上海大学教授 博导

文物材料包括两部分,第一部分是文物本体材料,第二部分是文物保护材料。文物本体材料通过测试可以知道文物的组成、结构和性能。通过这些信息,能把古代制作工艺的相关科学和知识发掘出来。文物保护需要根据文物病害机制来定制材料,所以首先需要了解文物病害。同时,要研究保护材料的有效性、安全性及其耐久性。这是文物材料基本的概念。

中国具有万余年陶器生产历史,是世界上重要的瓷器发明国家。中国在不同时代生产的精美瓷器,经过陆上丝绸之路、海上丝绸之路,为世界各地的发展和文明进步作出了巨大的贡献。但是,我们长期以来缺少中国古陶瓷的研究。我们用到的古陶瓷常常是曲面的、很小的、很少的。针对这样不规整、量少的陶瓷样品,我们借鉴材料学的方法,同时创造一种方法,改造一种方法,运用大数据分析,把中国古陶瓷万余年的过程总结出来,建立数据库。

我们把103个窑口近一万个标本,二十多万组数据,放到数据库里。数据库建立之后,和一些国际著名机构进行合作,比如英国剑桥大学李约瑟研究所,美国的一些博物馆。但数据一直保存在我们自己手上。

很多文物弱不禁风,见光即毁,所以要第一时间保护。第一时间保护要求抢救性保护材料既屏蔽环境,又增强文物的可控性,还要绿色安全,价格便宜,操作方便。我们采用计算化学的方法找到一百种候选材料,最后选出了新型材料。

张焯:云冈研究院党委书记 文博研究员

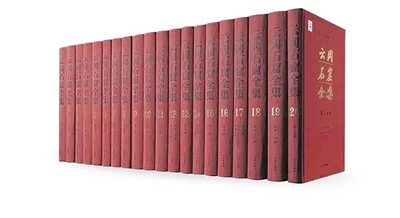

我在云冈石窟工作了20年,这20年亲眼见证了文物事业进入了一个高速发展的时代。党和政府对文物工作高度重视,云冈石窟体现了中国文物事业的大发展。这20年来,云冈从一个小景区变成了大景区,云冈的保护从最初的石质文物保护,解决洞窟的坍塌、裂缝、风化等问题,发展到各种手段全面实施,保护的环境、保护的效果越来越好。同时云冈的研究也取得了突破性进展,《云冈石窟全集》的出版,从学术角度完成了一项胜利的争气工程,改变了以往“云冈在中国,研究在日本”的学术屈辱史。

从上世纪70年代开始,按照周总理的指示,1974年到1976年,对云冈石窟进行了三年大的维修;80年代继续进行深化,90年代解决了云冈石窟的粉尘煤尘污染问题。新世纪以来,主要解决云冈石窟水的问题,保护工作从石窟外部、石窟底部逐渐到石窟的内部,走出一条预防性保护之路,并在进行艺术性保护探索。可以说,云冈石窟这些年走过的路,代表了国家文化事业大发展的趋势。

这些年,浙江大学、武汉大学、北京建筑大学等高校都参与到云冈石窟的研究与保护之中。中国几乎所有的美术院校,也都从美术角度解析云冈石窟。云冈石窟的保护突破了单一的石质文物保护,增加了彩塑壁画保护、馆藏文物保护等内容。在文物数字化方面也迈出了一大步,云冈石窟一半的洞窟进行了三维激光扫描,留下了精准的文物数据。在此基础上,第3窟、12窟、18窟的大复制,成为世界最大的等比例石窟复制,开创了一条先河。在3D打印、文物复制的基础上,建立起云冈的超算中心,这是山西文物系统最大的数据存储计算中心,有效保障了山西省文物储存,保证了围绕文物保护方面的运算需要。未来,更多的新技术,如人工智能、虚拟现实等,将会在文物系统发挥更大的作用。

这次论坛来了这么多位院士专家,这是对文物工作、云冈石窟保护工作的巨大支持,必将在文物保护的各个领域形成巨大的力量,产生巨大的影响力。 (全文完)

梁有福 曹 彦 整理