大雪

今年的12月7日起进入大雪节气。《月令七十二候集解》说:“大雪,十一月节。大者,盛也。至此而雪盛矣。”(旧题元·吴澄《月令七十二候集解》)显然,“大雪”是相对“小雪”来命名的,大雪节气的到来意味着气温显著下降,降水量增多。

“初候,鹖鴠不鸣。鹖鴠,音曷旦,夜鸣求旦之鸟,亦名寒号虫,乃阴类而求阳者,兹得一阳之生,故不鸣矣。”(同上)与这一候相关的动物是民间故事中鼎鼎大名的寒号虫,较冷僻的是它的别名。这段解释中最难为今人理解的是“一阳之生”的说法,对“十二辟卦”有所了解的人容易知道,古人很早就认识到,天地间阴气最重的是农历十月,对应的是坤卦;到十一月则最下一层开始有阳气萌动,对应的是复卦;腊月则有两层阳气,对应的是临卦;到正月则下面的三爻都变成阳的,对应的就是泰卦,所谓“三阳开泰”说的就是这个时节。“二候,虎始交。虎猛兽,故《本草》曰,能避恶魅,今感微阳气益甚也,故相与而交。”(同上)大约正因为虎为猛兽,生命力似乎也较其他动物更强,所以,地下深处有一阳初动,它们就有交配的冲动和行为。“三候,荔挺出。荔,《本草》谓之蠡实,即马薤也。郑康臣、蔡邕、高诱皆云马薤。况《说文》云荔似蒲而小,根可为刷,与《本草》同。但陈澔注为香草,附和者即以为零陵香。殊不知零陵香自生于叁月也。”(同上)此时名为“荔”的植物冒出头来,古代的学者众说纷纭,对于笔者来说自不敢置喙,这类问题还是留给生物学家或更为博学的训诂学家去考证吧。

写了咏廿四气系列诗的唐代大诗人元稹,为这一节气所作的诗如下:

大雪(十一月节)

唐·元稹

积阴成大雪,看处乱霏霏。

玉管鸣寒夜,披书晓绛帷。

黄钟随气改,鴳鸟不鸣时。

何限苍生类,依依惜暮晖。

至于末句中的“暮”字,笔者以为或者可以理解为诗人是把一年将终的时光与一日将尽的时间段作比,就是把年底看作一年的“暮时”。

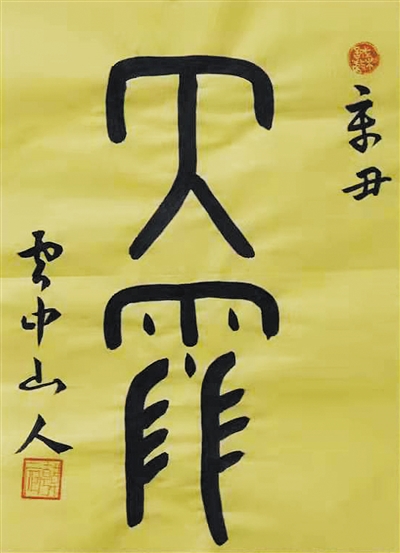

所书两幅大篆“大雪”,竖式的取圆弧笔,“大”字取自篆刻字典,“雪”字取甲骨文的写法。横式的一幅取方折笔,“大”字的写法取自篆刻字典,“雪”字取印篆的写法。

冬至

今年的12月21日开始进入冬至节气。这一天白天最短,所以早在《尧典》中就称之为“日短”。同时,这一天的日影最长,所以古人又称之为“长至”。

《月令七十二候集解》的解说如下:“冬至,十一月中。终藏之气至此而极也。”(旧题元·吴澄《月令七十二候集解》)“初候,蚯蚓结。六阴寒极之时蚯蚓交相结而如绳也。阳气未动,屈首下向,阳气已动,回首上向,故屈曲而结。”(同上)对应的物候是地下的蚯蚓交互缠绕像是拧成了一条绳子,也许是抱团取暖的意思。而且还说它们在阳气未动时头朝下,待阳气萌动时则头向上。“二候,麋角解。说见鹿角解下。”(同上)古人以为麋和鹿是相似而不同的物种,具体来说,鹿是山兽属阳,麋是喜爱水泽的阴兽,所以夏至时鹿感受阳气渐退而解角,麋则是在冬至时感受阴气渐退而解角。“三候,水泉动。水者天一之阳所生,阳生而动,今一阳初生故云耳。”(同上)此时对应的物候是地下的泉水开始涌动,因而古人有“天一生水”之说。

说到有关诗文,唐朝诗人白居易的一首写冬至的诗不得不引,其诗是这样写的:

邯郸冬至夜思家

唐·白居易

邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐,还应说着远行人。

对这一节气,唐代诗人元稹照例留给我们一首五言律诗,收在《咏廿四气诗》中,其诗如下:

冬至(十一月中)

唐·元稹

二气俱生处,周家正立年。

岁星瞻北极,舜日照南天。

拜庆朝金殿,欢娱列绮筵。

万邦歌有道,谁敢动征边?

所谓“二气”,指的是这个月已经有阳气开始萌动,前一个月——农历十月在“十二辟卦”中对应的是坤,纯阴无阳。“周家”说的是周朝历法,其时以此月为正月。此时的一个天文现象是岁星正在北极的上空。以下的“舜日”“有道”等,无非是颂圣了;最末一句是说边境安定、没有战争,人民可以安居乐业。

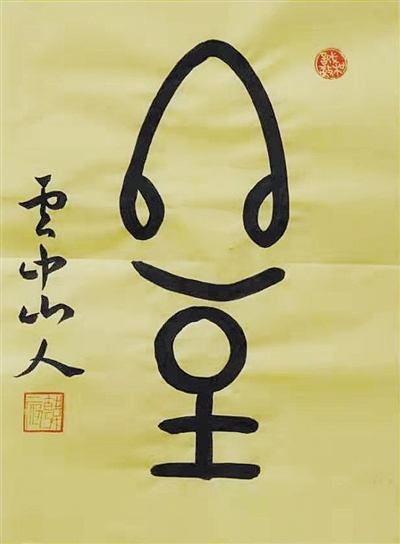

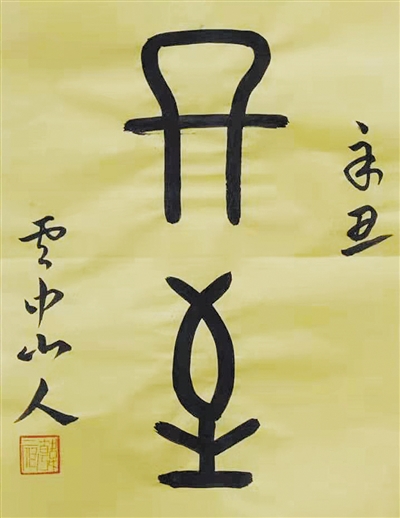

所书两幅大篆“冬至”,立轴的“冬”取甲骨文写法,“至”取大吉碑写法;镜框一幅的“冬”取战国商鞅方升的写法;“至”取胡钟写法,其根甲骨文,只是后者因用刀刻,笔画稍显方。