谷敏

北吴庄佛教造像埋藏坑位于习文乡北吴庄北地、今漳河南堤北侧的河滩内。该地点位于东魏北齐邺南城内城东城墙东约3公里处,即邺城考古队研究推测的东外郭城区内。理藏坑内出土佛教造像数量众多,经测量编号的佛教造像共2895件(块),另有大量造像碎片,总数量近3000块(片)。出土造像绝大多数为汉白玉质,极少数为青石和陶质。佛教造像题材主要有卢舍那、观世音、思惟太子以及释迦多宝等。根据发掘时粗略统计并经初步整理,出土佛教造像的时代绝大多数为东魏、北齐,个别为北魏、北周和隋唐时期。大多数造像表面残存贴金和彩绘痕迹。造像样式除华北地区常见的中小型汉白玉背屏像外,还有部分中型或者大型的单体圆雕造像,题材涉及释迦、弥勒、药师。有题记的造像约占十分之一。

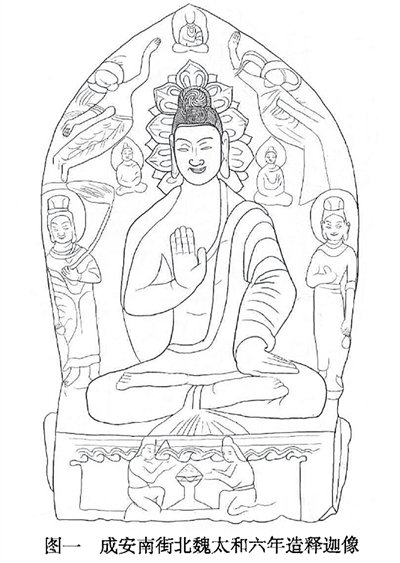

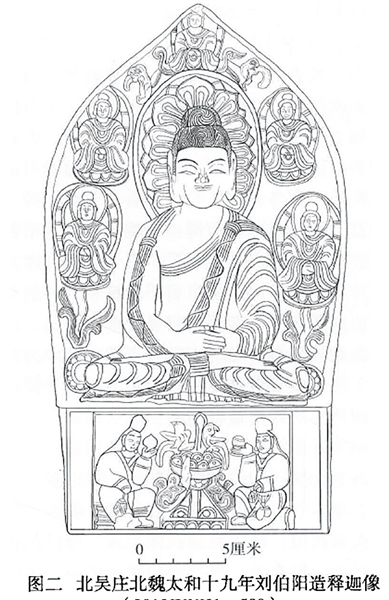

北吴庄窖藏文物北魏中后期与云冈石窟造像风格颇为相似。造像数量不多,均为青石质,尖楣形背屏,方形底座。主尊以释迦像为主,其余题材还有弥勒、无量寿、胁侍菩萨、飞天及供养人等。除单身像外,组合常见一佛二菩萨三身像。代表造像为成安出土的北魏太和六年(公元482年)造释迦像(图一)及北吴庄出土的太和十九年(公元495年)刘伯阳造释迦像(图二)。普遍特征是主尊结跏 趺坐,面部椭圆,双目微睁略下视,波状发髻,半球形肉髻,纵向椭圆形莲瓣头光。体型健硕,身穿袒右式袈裟,偏衫搭敷右臂,内着僧祗支,袈裟边缘常作较繁杂的雕饰,双手作禅定印或施无畏印。胁侍菩萨发髻宽大,双目微睁,颈悬较宽的项饰,身着长裙,衣纹疏朗有致。背屏边缘和背面阴刻或浮雕禅定坐佛,身着通肩袈裟,胸前衣纹呈“U”字形,身后刻椭圆形的头光和背光。背屏背面及底座上常刻供养人像,头戴冠或梳宽圆髻,身着交领窄袖长袍,手持长茎莲蕾或托物持瓶,单膝跪作供养状。本段造像特征与同时期的云冈石窟造像一致,时代约在公元5世纪末北魏孝文帝迁都洛阳前后。

北魏中期,北吴庄飞天图像受到皇家云冈石窟飞天造型艺术的影响,如飞天身体僵直,体态健硕,飞行动感较弱。随着北魏孝文帝汉化改革,北魏后期的飞天图像受到南朝文化的影响,如飞天上着通肩宽袖天衣,下着长裙,腰肢纤细柔软,姿态优美,飞行动感极强。

北魏灭亡,孝静帝自洛阳迁都邺城,北吴庄飞天图像受到山东青州地区佛造像中飞天造型的影响,如飞天头梳中分扁平发髻,小腹圆鼓,一腿后摆上翘,另一腿后伸或双腿并列后摆且小腿上翘,褶皱裙摆遮双足,肢体肉感十足。同时也受到河南北部地区飞天图像的影响,如飞天头束高髻,裸上身,双手于胸前合十,双腿并列后摆且小腿交错上翘。北吴庄东魏武定二年(544 年)和妣沙李迥香造太子思惟像中的飞天,其面相丰满,裸上身,未雕刻披帛和裙摆,双腿并列后摆且小腿高高上翘,肢体粗短等造像特征对山东中部唐代 761 年闫伯能造像有一定的影响。东魏时期,北吴庄飞天图像的造型样式并不统一,即便是同类型的飞天组合,其雕刻样式也存在较大不同,处在佛教雕刻艺术的融合过渡期。

邺城地区的造像经历了一些发展,十六国时期,统治者崇信佛教,印度佛教造像随之传入,这一时期的造像具有中亚“胡人”的样貌和服饰特征:佛造像颧骨高,脸看起来似乎宽一些,鼻梁比汉人稍长。这一特征从侧面反映出,邺城作为当时中国佛教文化中心和政治中心,国际交流往来频繁,具有显著开放特征。

东魏时期,受云冈石窟的影响,佛造像主要为“面为恨骨、削为容仪”的瘦骨清像;到了北齐时期,由于经济发达,国力强盛,政府出资供养僧尼,大量的能工巧匠纷纷从洛阳、南朝来到邺城,他们怀着对佛的无比虔诚之心,运用自己的智慧和技艺,将犍陀罗艺术和笈多艺术有机地融合在一起,从而孕育产生了“北齐样式”。因此,我们才能看到这种“肉髻高凸、佛面圆润、褶纹贴身”的佛像。“龙树背龛”式造像也称之为“邺城模式”,为邺城造像所独有特点,它是以菩提树作为一个背屏,用镂孔透雕的技术,雕刻有中国式的龙缠绕在树干上。它为我们研究北朝晚期至隋唐时期邺城地区佛教造像类型和题材提供了珍贵标本。

概括而言,北齐“邺城模式”造像是在特定历史背景下萌发于东魏晚期,北齐初年具雏形,天保末年以后成为邺城造像的主流,并对周边地区产生了一定的影响。6世纪晚期,随着北齐灭亡、周武帝灭佛及杨坚毁城移民等一系列事件,邺城佛教遭受了灭顶之灾,上述新的造像模式也随之淡出历史舞台。