王恒:

云冈研究院研究员

中国于1985年11月22日加入《保护世界文化与自然遗产公约》,并于1987年,首次向联合国教科文组织世界遗产中心申报将重要自然和文化遗产列入《世界遗产名录》的工作。作为首批全国重点文物保护单位,云冈石窟与敦煌莫高窟一道,成为首批被列入申报名单的古代大型石窟寺遗存。但因种种原因,云冈石窟一直没有正式申报。1990年以后的几年内,由于云冈石窟前109国道成为大同煤炭运输的主要通道之一,造成非常严重的大气污染,申报将云冈列入《世界遗产名录》,更成为可望而不可及的事情。

1995年,云冈石窟地下采煤和环境污染问题引起国家相关部门和省市领导的极大重视。在国家和省、市文物部门的主持下,1996年,由中国城市规划设计研究院、云冈石窟文物研究所编制完成的《云冈石窟规划》获国家文物局批准;1997年元月10日,山西省在云冈召开“109国道云冈段改线工程环境影响报告书技术评审会”,决定改线109国道于石窟群以北,以减少污染,保护文物。11月29日,109国道云冈段改线工程奠基仪式在古店镇马站村举行。

与此同时,云冈石窟保护管理的法律文件也在同步制定。1997年,《大同市云冈石窟保护管理条例》审批通过并公布施行。至此,云冈石窟申报列入《世界遗产名录》的条件基本具备。

1999年10月启动云冈申遗工作,2000年1月11日,山西省人民政府向联合国中国教科文组织全国委员会秘书处致函,申请将云冈石窟列入《世界文化遗产名录》。2000年4月25日,大同市召开申报云冈石窟列入《世界遗产名录》委员会全体会议申报工作正式实施。

云冈石窟的申遗工作,得到国家文物部门和相关人士的极大关注和重视。2000年5月12日,原国家文物局局长张文彬率领周干峙、付熹年等五位中国科学院、中国工程院院士赴云冈石窟考察,并针对云冈石窟申报列入世界文化遗产名录工作,与地方文物业务部门的工作人员进行了酝酿讨论。

2000年11月,云冈石窟窟前环境整治工作全面铺开。按照规划将拆迁北至云冈石窟南墙,南至云冈村旧公路北,西至109国道,东至园林处范围内的建筑物、构筑物约8万平方米。2000年底,先期拆除与石窟景观不协调的建筑物面积达5.8万多平方米。

云冈石窟申报世界文化遗产工作启动后,云冈石窟研究所的主要任务是做好申报文本的制作工作。分别将石窟艺术的文字表述、石窟保护维修的实况记录、文本照片、录像的制作、洞窟实测线图的绘制、文献资料的搜集整理等多个内容任务,分别责成专人负责完成撰写和制作。2001年 6月23日,数易其稿的云冈石窟申报列入世界文化遗产名录中英文文本印制完成,并呈送联合国教科文组织世界文化遗产中心。当工作人员将云冈申报文本递交时任国家文物局局长张文彬手中,请其签名确认时,他净手翻阅后由衷地说:“这是我见到的制作最好的申报文本。”该文本荣获2001年度山西省“百部工程”一等奖。

2001年6月27日,在巴黎召开的联合国教科文组织世界遗产委员会主席团会议上,云冈石窟通过提名进入本届文化遗产候选名单。得知消息,大同市和云冈石窟沉浸在幸福的期待之中。在正式会议召开之前的12月初,大同代表团前往芬兰赫尔辛基,代表大同人民亲眼目睹会议的召开和对云冈石窟的表决实况。

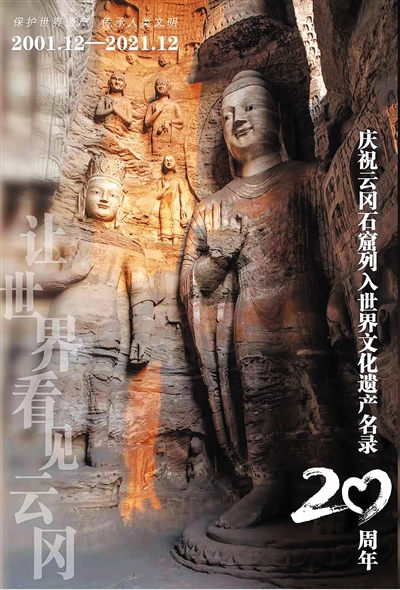

从12月12日联合国教科文组织世界遗产委员会全体会议召开伊始,大同市分别组织市内和云冈两个会场,以便在第一时间庆祝云冈申遗成功。13日下午,全体石窟工作人员和媒体记者济济一堂,等待着来自赫尔辛基“芬兰国际会议中心”现场的消息。从16时开始,数次接到代表团打来的国际电话证实,今天表决云冈石窟项目已成定局。时间已然来到14日0时,依旧没有消息,大家的“期盼”到达“嗓子眼儿”。直到0时25分,电话铃声打破了深夜的宁静:赫尔辛基时间2001年12月13日18时25分(北京时间12月14日0时25分),由168个缔约国代表参加的联合国教科文组织世界遗产委员会第25届全会,一致通过将中国的云冈石窟列入《世界遗产名录》。全场沸腾了,云冈石窟会议室灯火通明,大家奔走相告。冬夜云冈不会忘记,人们举着庆祝的旗帜来到露天大佛前,望着1500多年不曾改变的容颜,欢呼着、祝福着……

2007年,云冈石窟研究院制作由首任院长张焯撰写碑文的《云冈石窟申报世界遗产成功碑》,安置于第5、6窟前山门月台下的小广场东侧。

云冈石窟申遗成功的高光时刻,必将永载史册,令人永生难忘。