本报记者 梁有福

“5·18”国际博物馆日当天,云冈研究院院长杭侃做客腾讯会议室,线上主讲《交叉学科视野下的文化遗产》,科普多学科、多部门联动保护石窟文物,推动“云冈学”发展等内容。

为深度开展“云冈学”研究,2021年,省委、省政府成立新的云冈研究院,并在山西大学、太原理工大学、大同大学分别设立云冈学研究机构和专业方向。2021年,“石窟寺保护与传承山西省重点实验室”落户云冈研究院,以期推进全省石窟寺的保护和发展。

在当天的讲座中,杭侃围绕什么是文化遗产、保护文化遗产的意义、交叉学科视野下的文化遗产三方面内容展开讲解,全面介绍了国外多学科参与文化遗产保护的基本情况和国内对于文化遗产保护的多学科需求。

杭侃说:“文化遗产是人类由过去各种文化传承下来的物质和精神财富的总和。它赋予一个地方以可识别的特征,文化遗产的保护和展示是制定文化政策的重要基石。石窟寺历经岁月的沧桑,存在着多种病害,需要采取不同的保护措施,但是保护需要采取的不仅是岩体加固和防止风化等技术措施,还应当考虑将开凿过程中的各种信息纳入整体保护的视野之中。因此,保护是一个综合性的工作。在实施保护措施的不同环节,都有必要强调多学科、多部门的协作,从而最大限度地对石窟寺的本体信息进行有效的保护。”

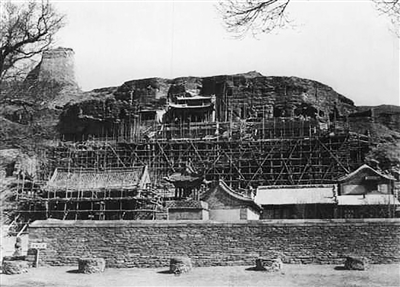

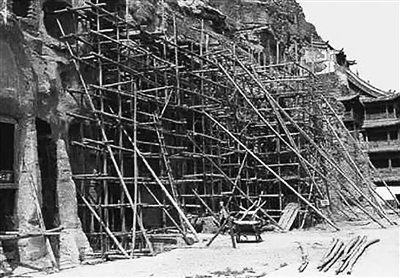

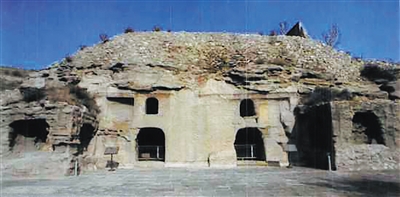

通过讲座,许多网友对云冈石窟上世纪60年代以来文物保护和考古研究以及景区建设概况有了较为全面的了解。1961年,国务院公布云冈石窟为第一批全国重点文物保护单位,并批准划定石窟保护范围,正式拉开了应用现代科学技术保护云冈石窟的序幕。工作人员成立了调查组对石窟进行了大规模的调查,以石窟第1、2窟为试点进行了整修实验,主要针对第1、2窟岩石风化和崩塌的情况,采取各种措施进行加固和治理。此后几十年间,云冈石窟先后进行“三年保护工程”“八五保护维修工程”“109国道云冈段改线工程”等,为云冈石窟申遗及后来的保护维修,奠定了良好基础。2001年,云冈石窟列入世界文化遗产名录;2005年,云冈国际学术研讨会召开;2008年,启动石窟周边环境综合治理工程,使云冈石窟核心景区面积扩大10倍,面貌焕然一新。这一年,云冈石窟成为首批国家5A级旅游景区。

此后4年间,云冈石窟联合考古队在进行窟顶考古发掘时,发现两处北魏至辽金的佛教寺院遗址和铸造工场遗址。其中,北魏佛教寺院遗址是中国现存最早、保存较完整的石窟寺遗迹。该考古项目入选2011年度“中国十大考古新发现”。2014年,云冈数字中心的成立让云冈石窟进入“数字化”时代。采用三维激光扫描技术对石窟风化速度进行监测,对石窟本体进行数字化采集并建立洞窟数字档案,利用3D打印技术成功复制出云冈第3窟、第12窟和第18窟……近年来,该中心在石质文物检测技术、洞窟研究保护及资料档案保存技术等方面均取得创新突破。