再说其人。

《云中郡志》载:“朱廷翰,陕西人,举人,顺治二年(1645)任。”紧接其后是高景,即朱廷翰的继任者。“高景,北直人,丙戌进士,顺治三年任”。高景在云冈石窟也有题记,位置在第2窟以西约50米处的崖壁上。关于两人的任职期限,张焯先生认为朱廷翰在顺治二年秋冬任,离任在三年底。高景,顺治三年十一月由湖广道监察御史巡按宣大,四年离任,后至刑部、工部尚书。笔者查找相关资料,从内阁大库档案记录中看到,朱廷翰顺治二年六月递交了题本《云南道御史为题陈圆治用人事宜》,此时职务是“云南道试监察御史”(七品官)。顺治三年七月二日发揭帖(抄送本)《宣大巡按为钦遵勅谕详明职掌以便专辖由》,职务是“宣大巡按试监察御史”(七品官),可知朱是从云南调任北部边防宣大重镇的监察官,年底离任宣大,大概无错。清袭明制,明代的巡按和监察御史属于都察院系统,是中央监察地方的官员,不同的是,巡按是临时特别派遣的,任期一年,可连任。监察御史是常设官职(地方十三道监察御史)。《云中郡志》记录了7位清代巡按人名,时间从顺治元年至八年。

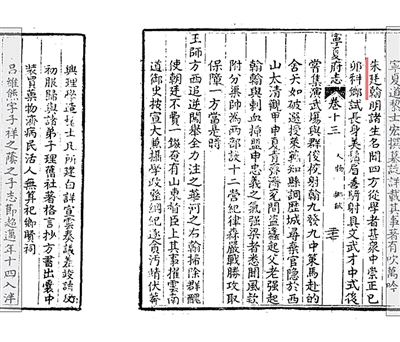

笔者从内阁大库档案看到,有两部地方志记载有朱廷翰的事迹,一是《宁夏府志》(清嘉庆刊刻本)卷13朔方志,二是《甘肃新通志》(清宣统元年刻本)卷65。对比一下文字,后者源自前者,本文以前者为准。为了证实资料可靠性,笔者找到了影印版。其中朱廷翰的记录文字与历史语言所网站内容相同。笔者断句辨正摘录如下:

朱廷翰,明诸生,名闻四方,从学者甚众,中崇正(祯)巳卯科乡试,长身美须眉,善骑射,具文武才。中式(试)后,尝集演武场与群俊校射,翰九发九中,策马赴的,舍矢如破。选授莱芜知县,调历城,寻,弃官隐于西山太清观。甲申夏,青、齐、济、兖间盗蜂起,父老强起翰,翰与刺血插(歃)盟,申忠义之气。强梁者悉闻风款附,分渠师为两部,设十二营,纪律森严。战胜攻取保障一方。当是时,王师方西追逆闯,举全力注之华河之右。翰扫除群丑,使朝廷不费一镞奄有山东。督臣上其事,擢云南道御史,按宣大兼摄学政,整纲纪、逐贪污、靖伏莽、与理学、造髦士,凡所建白详《宣云奏议》,差竣请反。初服归与诸弟子理旧社,著格言抄方书,出囊中装买药物济病民,活人无算,祀乡贤祠。

为了方便阅读理解,将上述文言翻译成现代汉语如下:

朱廷翰,是经过科考试录取的举人,名声传遍四方,前来求学的弟子非常众多。他身材高大、胡须浓密,擅长骑马射箭,兼具文武才能。在崇祯己卯年(1639)考中乡试后,曾在演武场集合英才比试射箭,连续九箭命中靶心。随后策马奔驰射击,箭一放就能中目标。被选拔任命为芜湖知县,后调任历城知县,不久便弃官归隐于西山太清观。甲申年夏天,青州、齐州、兖州一带盗匪蜂起,当地父老强行请他出山,廷翰当众割破手指歃血盟誓,激发忠义之气。各地豪强纷纷归附,被他分编为两支部队,设立十二个营寨,纪律严明。在抗击盗匪的战斗中屡战屡胜,最终平定地方动乱。当时朝廷正全力西征李自成叛军,主力在华山黄河西边。朱廷翰扫清山东境内的盗匪势力,使朝廷未费一兵一卒就收复山东全境。督抚上奏其功绩,他被提拔为云南道御史,负责巡视宣府、大同并兼管学政。在任期间他整顿纲纪,罢免贪污官员,平息地方动乱,兴办理学教育培养青年学子。凡是他提出的上报朝廷建议奏章都详细写入《宣云奏议》,待差事完成后请求辞官归乡。回乡后与弟子们整理旧日讲学社,编写《格言抄》和药方集,将随身携带的药材拿出来为百姓治病,救活的人不计其数。至今仍被供奉在乡贤祠中祭祀。

上述人物记录描绘出了朱廷翰丰满的人物形象。380年前,大清国祚初定,经历改朝换代的朱廷翰受命于危难之际,他高大英俊,科班出身,能文善武,嫉恶如仇,为官清廉,扶危济困,淡泊名利,培养后学。时陕甘宁地方志上榜人物,放到现在也是难得的人才。此前,我们会以为他是朱明王朝藩王的后人,经查史料,与代王府无关,与宁夏庆王府同名的人也无关,毫无疑义的平民出生。我们以往讲述他的题刻位置时,有偏见或蔑视的口语看来也要改变一下,毕竟人家不是只凭权大、字好才在老祖先的地方留名,同时对国家对社会也是有一定功劳和贡献的。