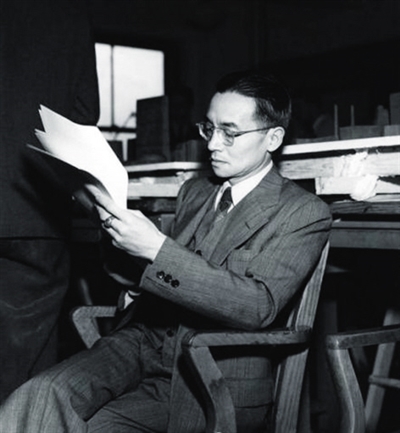

2022年,是梁思成先生来大同调查古建筑90周年,本期为您讲述“一代宗师”梁思成先生的传奇人生。

梁思成(1901年4月20日——1972年1月9日),享誉世界的建筑大师、建筑史学家、建筑教育家、城市规划师,被誉为“中国近代建筑之父”。他是中国近代著名学者、政治家、思想家梁启超的长子。

戊戌变法失败后,梁启超流亡日本,1901年4月20日,梁思成出生于日本东京。童年时代的梁思成在父亲的影响和教育下,自幼就攻读《左传》《史记》等古籍,使他对中国古代文化产生了浓厚的兴趣,打下了良好的基础。

1912年,11岁的梁思成随父回国,回国后的梁启超深刻体会到了中国当时封建教育的种种弊病,同时也认识到西方科学技术的先进,思想一贯走在时代前沿的梁启超决心把自己的孩子教育成学贯中西的复合型人才,并将梁思成送入当时坚持中西融合、大胆革新的北京汇文中学和崇德高小学习。此后,梁启超受邀到清华学堂讲学。当时的清华学堂是一所留学美国的预备学校,梁启超关注留美学子的文化植根,曾说:“清华学生除研究西学外,当研究国学;盖国学为立国之本,建功立业,尤非国学不为功。”

1914年11月,梁启超的一次演讲,以《周易》的两个象辞“天行健,君子以自强不息”“地势坤,君子以厚德载物”激励学子,此后,“自强不息、厚德载物”也被概括成清华大学的校训。

父亲梁启超非凡的思想与经历,对梁思成的一生有着深远影响,父爱如山,成长之间梁思成形成了乐观开朗的性格、不断进取的精神、坚定的自信心、严谨的学术作风、广泛的兴趣爱好,也使他成为了一名炽热的爱国主义者。

在清华学校读书,梁思成不仅学业优秀,而且兴趣广泛。他爱好美术和音乐,经常为校刊画插图,被聘为美术编辑,他参加学校的合唱队、军乐队,担任过乐队队长和第一小号手;他还爱好体育,喜欢踢足球。

1923年,梁思成从清华学校毕业。在清华的毕业册上,他的同学评价他是“一位有政治头脑的艺术家”“满腹经纶但从不缺乏浪漫体验”。同年5月,梁思成去天安门广场参加二十一条国耻日纪念活动,在途中被军阀金永贵的汽车撞伤造成左腿骨折,使他留学美国的计划不得不推迟一年。在梁思成住院期间,林徽因经常去看他,二人因此培养了深厚的感情。

一年后(1924年),梁思成与林徽因同赴美国宾夕法尼亚大学攻读建筑学,由于那时宾大建筑系不招收女学生,于是林徽因进入美术系学习,同时选修了建筑系的课程。1925年,父亲梁启超给他寄来了北宋建筑巨著《营造法式》,令他惊喜万分。因为在学习期间,梁思成看到欧洲各国对本国的建筑都有系统的整理和研究,并写出了本国的建筑史,只有中国没有,而日本学者却对中国建筑的研究早已开始,想到对于祖国丰富的建筑遗产,国内研究者却寥寥无几,于是逐步树立起从事中国建筑史研究的志向。

1927年,梁思成获得建筑硕士学位,林徽因获得美术学士学位。梁思成的愿望是要研究并写出中国人自己的建筑史,于是他进入哈佛大学人文艺术研究院继续攻读博士学位,在准备进行“中国宫室史”的博士论文时,他感到研究工作除了在书本中寻找资料也要到实践中去考察研究。1928年3月,梁、林在温哥华举行婚礼,他的父亲梁启超来信祝贺并提议他们到欧洲考察建筑作为蜜月旅行,梁思成与林徽因到欧洲参观考察了希腊、意大利、法国、西班牙等地的著名古建筑,亲眼看到国外的古建筑受到妥善保护,许多学者在对它们进行专门的研究,而对比自己的国家,一个有着几千年文化传统的中华民族,祖先给我们留下丰富的古建筑遗产,只有少数外国学者对它们进行过一些考察,而国内学者反而无力从事研究,甚至中国人学习自己祖先的文化遗产都要依靠国外编著的书刊。为了改变这一现状,梁思成下定决心:一定要写出自己的建筑史。于是,梁思成开始了他对中国建筑研究的苦旅。

在回国之前,梁启超希望梁思成到东北大学任教,因为当时张学良继任父职,东北的时局在各方面表现出了进取的精神,梁启超认为东北有发展的希望。梁思成、林徽因回国后应东北大学之邀去沈阳创办了建筑系,梁思成全面负责建筑系工作,林徽因教美术课和建筑设计,东北大学建筑系是我国最早的建筑系之一,仅仅存在了三年,就因“九·一八”事变而夭折。但是这个只办了三年的建筑系,却为祖国培养出了一批像刘致平、刘鸿典等卓有成就的建筑学者和大师。

1931年,“九·一八”事变爆发,日本侵占东北,梁思成举家迁到北平,他参加了中国营造学社,这是专门从事对中国古代建筑研究的学术机构,他担任法式部主任,从此投入了中国古代建筑的研究。梁思成坚持测量力求要细致,分析要有根据,绘图要严密,所出成果要与世界水平比高低。上世纪30年代的华北,人民生活极端困苦,梁思成每次外出调查都要经受不少工作和生活上的困难,条件十分艰苦,但他对测绘工作始终一丝不苟,并且身体力行。他和助手们一起,对建筑物从整体到局部进行详细地绘图测量;对各种构件与装饰,从里到外,从正面到侧面都细致地加以摄影记录;对所有碑文、史料都一一抄录无误。正是凭着这一刻苦钻研的劲头,使当时营造学社的许多研究成果,测绘的许多图纸都达到了国际水平。从1929年到1945年,梁思成、林徽因夫妇二人相携与学社同仁一起共同走遍中国的15个省、200多个县,考察测绘了2700多处古建筑。

学社停止野外调查之后,梁思成集中精力研究《营造法式》,终于征服了这本天书,并在同事莫宗江的协助下,用现代工程制图法,将营造法式大木作的全部插图绘制完毕。

1944年,梁思成开始撰写《中国建筑史》。这时,多病的身体折磨着他,脊椎软骨硬化病使他不得不经常戴着铁马甲工作;学社经费来源的断绝又使他不得不多次去重庆向政府募化微薄的津贴;十分短缺的物质条件使得只能靠大量的线描图来弥补照片的不足。在林微因、莫宗江、卢绳等人的协助下,一部由中国人自己编写的中国古代建筑史,终于在抗日时期西南的一个小山庄里完成了。在这部著作中,梁思成根据大量的实物和文献资料,第一次按中国历史的发展,将各时期的建筑,从城市规划、宫殿、陵墓到寺庙、园林、民居都作了详细的叙述,并对各时期的建筑特征作了分析和比较。这些论述和分析都远远超过了过去外国人对中国建筑的研究水平,达到了前人所没有达到的高度。1946年10月,美国耶鲁大学聘请梁思成去讲学,他带着《中国建筑史》和同时完成的《中国雕塑史》的书稿、图片,以一个中国人的自豪将中华民族的文化珍宝展示在国际学术界面前,他以丰富的内容和细致的分析赢得了国外学术界的赞扬。

1945年,抗战胜利。梁思成致书母校清华大学校长梅贻琦,建议创立建筑系,梅贻琦接受了梁思成的建议,于1946年在清华创立建筑系(初名营建系),任命他为系主任。

1947年,他被中国政府派往美国,担任联合国大厦设计顾问团的中国顾问。

1948年,梁思成入选为中央研究院院士。中华人民共和国成立后,梁思成除了仍在清华大学任建筑系主任外,一直以高度热情参加了各项建设工作。1950年,梁思成领导清华大学营建系师生设计了共和国国徽。1952年,梁思成担任了人民英雄纪念碑建设委员会副主任和建筑设计组组长。1959年,梁思成加入中国共产党,1972年,病逝于北京。

梁思成秉持中华民族的精神独立性,把生命中最灿烂的时光献给了祖国的建筑学事业。他用超前的理念兴办建筑教育,创办了清华大学建筑系;用现代科学的方法调查我国传统古建筑,完成了对北宋《营造法式》这部“天书”的解读;怀揣着理想信念,撰写了《中国建筑史》;用现代化理论提出了著名的“梁陈方案”。梁思成先生以忘我的治学精神和人格魅力在祖国的山河树起了一座座丰碑。